19

Une fois cette situation posée sur une carte des compromissions possibles entre une formation désintéressée (si on limite l’intéressement à sa valeur économique) et les ambitions de carrière qui n’appartiennent pas à une formation mais plutôt à un « style de caractère » pour rester flou sur une détermination plus psycho-sociale qui déborderait le propos, il est peut-être temps de nommer et de décrire les MA de l’école d’art dans lesquels, comme annoncé plus haut, l’apparaître du capitalisme dans les écoles d’art n’est pas dominant, les endroits d’une présence du capitalisme que nous trouvons manquer dans les écoles.

20

LES ÉCOLES D’ART NE SONT PAS CAPITALISTES

Nous avons déjà vu qu’une école d’art se pratique dans un cadre mais aussi bien au bord de ce cadre voire même un peu en dehors (mais pas trop loin quand même, sinon ça peut être la sortie définitive). Que ce cadre soit celui de la pédagogie ou de l’administration, son respect comme sa provocation n’engage aucune forme qui pourrait se comparer aux usages capitalistes.

En école d’art, l’oblique, le droit, le courbe, restent des formes et nous travaillons avec les formes.

21

Une autre approche peut-être, avant d’en finir avec les principes généraux, en école d’art on échange beaucoup de choses, on échange tout, toujours, tout le temps… pourtant le partage viendrait lui voler la vedette comme label (élément de langage attendu dans les dossiers) d’un geste plus empathique, plus attentionné, plus généreux. Ici, aussi, méfions-nous, le capitalisme à plus d’un tour dans son sac à malice : les riches — celleux qui se pensent, sans doute à raison, mieux pourvu·es en biens, si ce n’est en raison, merci René — de la culture adorent partager avec celleux qu’iels pensent être les pauvres de la culture, en ignorant par miracle que pauvre, c’est une culture pleine et pas juste un social apparemment désœuvré. D’autres, moins audibles, pourraient maintenir que l’échange est plus digne : une culture contre une autre. Cette équivalence gratuite ne peut oublier que l’échange pâtit sans doute de son usage capitaliste : le libre échange qui contribue à produire plus de pauvres que de riches — mais toujours bien assez.

22

Quand nous enseignons, c’est-à- dire échangeons des mots contre des gestes, des gestes contre des images, des espaces contre des formes, il n’y a pas capitalisme. Le capitalisme n’est pas un régime (manière d’agir) ni un système (procédé, méthode, fonctionnement) avec lequel nous travaillons : il n’est pas utile, ni même intuitif. D’autres « styles » restent actifs et pas forcément plus heureux : la figure du maître (et du courtisan) , l’enjeu hiérarchique, des formes de domination implicite, des jeux d’humiliation tacite… mais rien qui pourrait permettre une accumulation de propriétés, une spéculation de titre, rien de commercial, rien qui ne s’achètent ou se vende dans la relation pédagogique : aucun profit financier, ni perte, ni gain qui puisse se monnayer dans la relation.

23

Il y a de l’accumulation (de savoir, d’aptitude, d’expérience), mais autant d’oubli, il y a de la spéculation (sur les possibilités, les intentions, les devenirs) et autant de déconvenue, il y a des titres (pour les réalisations, ou même des statuts que des étudiant·es peuvent prendre), jamais définitifs, il y a du profit (lorsqu’une chose réussit mieux qu’une autre) comme des pertes … mais tout cela n’est ni motivé par le capitalisme ni comptabilisé, convertible en capitalisme.

Le pire de ce meilleur, c’est lorsqu’un·e enseignant·e en école d’art se lance dans le comique d’une transaction totalement ridicule quant à l’achat probable d’une œuvre d’un·e étudiant·e (pour enflammer qui ? Le·a prof·e, l’étudiant·e ?) qui iel-même consulte les autres enseignant·es sur le montant que tout le monde évidemment raille en cœur, plus pour se moquer de la bêtise d’une telle tentative d’assujettissement supplémentaire que du montant en cause, mais qui lui-même semble toujours aussi obscène que la situation… ce n’est vraiment pas l’endroit ou alors celui d’un capitalisme guignol.

24

Dans la relation pédagogique prof·es/étudiant·es, entre les étudiant·es, dans le rythme de production, de monstration, quand nous parlons avec les étudiant·es et quand nous parlons entre prof·es (sauf au moment des évocations de carrières, plaintives ou triomphantes, des insatisfactions salariales, manigances d’impôts, jeux d’Urssaf, … mais disons que ce privé là ne trouve que rarement un feu durable, ça reste pulsionnel, des bouffées humaines…), dans les écoles périphériques au moins — je ne parle pas des grosses centrales que je connais moins et qui restent minoritaires — je ne vois aucune présence requise du capitalisme : les écoles sont incroyablement « modèles » pour cette qualité. Il faudrait alors s’en inspirer si jamais nous voulions nous débarrasser du capitalisme ou au moins produire des espaces de relations hors-régime.

25

Si on peut ne pas comprendre la répétition hypnotisante de l’énoncé capitalismepartout quant à l’efficacité critique, il ne faut pas se priver de déclarer les moments, les endroits, les MA, où il n’a nulle part. Déjà pour entendre une autre chanson…

26

VALEUR CONTEMPORAINE

(C’est moins les mots qu’il faut changer que leur contenu — je n’ai pas dit leur sens)

Il ne s’agit pas de faire un traité d’économie, nous aurons compris, mais tentons pour finir de parler de valeur et de voir si cette notion peut sauver l’omnipotence capitaliste. Quelles sont les valeurs de l’école d’art ? Peut-on spéculer sur ou avec elles ? Peut-on les accumuler ?

27

Une des valeurs de l’école d’art est d’abord celle des étudiant·es : les étudiant·es sont égaux entre elleux, il n’y en a pas un·e qui peut passer avant l’autre, un·e qui vaille plus qu’un·e autre. Les travaux et réalisations, même chose : chaque proposition aussi infime, balbutiante soit-elle, mérite la même attention qu’une autre plus solide ou connue (la durée des études implique que nous connaissions des étudiant·es depuis 5 ans quand d’autres arrivent en première année). À partir de ce principe d’égalité qui n’est pas une obligation ou un effort particulier, mais la plus naturelle des manières d’aborder la relation pédagogique des personnes et des choses à l’école, la valeur n’est pas une question problématique mais définitivement des plus simples.

28

Encore et encore, on entend vrombir la contradiction, que les écoles d’art ne sont que favoritisme, passe-droit, préférence, connivence, … oui, oui, bien sûr, dès qu’un état des choses est pacifié, sans tension obligatoire, toute la médiocrité du monde peut venir y trouver une nouvelle scène pour son expression (en dehors de celle, moins confortable, sur laquelle elle agit déjà comme norme).

Encore une fois, il faut insister sur le fait que ces manières ne sont pas du tout requises par le système pédagogique des écoles d’art, mais comme on se fait passer devant dans la file de la poste, les abus sont toujours possibles, bien qu’ils contreviennent au principe même du tour de chacun·e.

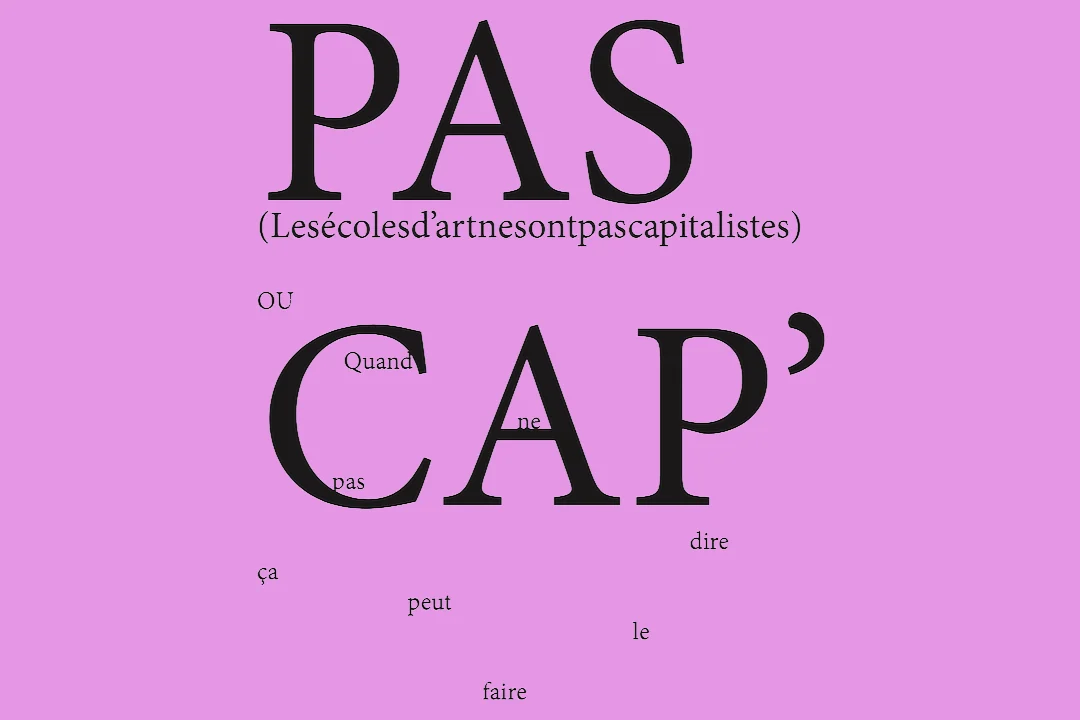

(#181) PAS CAP’ (1/4)

(#182) PAS CAP’ (2/4)

(#184) PAS CAP’ (4/4)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci