12

L’école d’art, son MA, ce·tte traje·c·t·oire, se traversent de manière oblique : il n’y a pas de parcours pré-tracé8. Il y a un cadre évident, clairement proposé. Souvent notre travail le plus délicat consiste à observer — un classique, dont on parle souvent mais qui n’apparaît jamais comme notre objectif principal, ou principalement réprimé, quand il est sûrement le plus heureux et le plus rassurant — comment les étudiant·es s’y prennent volontairement ou non pour déborder ce que nous proposons, pour nous imposer en retour de questionner nos manières de voir et d’évaluer et alors de faire de l’art avec les formes de nos enseignements. Exemple, plutôt didactique : lire tel livre = ne pas le lire = le prendre = ne pas le rendre = le lire = lire celui d’à-côté = lire un autre = lire celui qu’on a déjà lu parce qu’il est mieux = lire tous les autres = le perdre =… (le livre représentant le « cadre »).

8) « Le trajet ne préexiste pas au voyage, c’est ça le processus […] en tant qu’il trace lui-même son propre trajet. (…) on appelait ça : ligne de fuite. » Gilles Deleuze, Sur les lignes de vie — Cours mai-juin 1980, 2025, p. 25.

13

Disons que si ce principe de sur-adaptation ne serait pas pour déplaire à ce qu’on imagine être les talents convoités par la machine capitaliste9, à l’école, le profit reste très relatif : cet étirement de l’indulgence peut attirer autant d’éloge que de châtiment… c’est déjà une situation qui pourrait être exploitable capitalistiquement, mais qui ne l’est pas. La modification des proportions du cadre pédagogique n’est pas mieux récompensée que son respect réglementaire : on se débrouille pour que personne ne reste sur le carreau. Ce qui peut produire (très ponctuellement) l’incompréhension, voire un soulèvement contre l’injustice quand la part d’étudiant·es plus docile et respectueuse du contrat pédagogique nous rappelle à l’ordre quant à notre complaisance concernant la part plus rebelle… ça, vraiment le capitalisme dans sa version hard n’en fera pas grand chose, alors que dans sa version soft, des agent·es obéissant·es et plaintif·ves, ça peut toujours servir… en attendant à l’école, ce procès ne dépasse jamais trop la zone de la machine à café (qui est effectivement le symbole le plus figuratif, actif et intrusif du capitalisme d’une école qui signe encore des contrats avec ces firmes de la mort lente).

9) Voir encore toute la littérature qui réclame que l’artiste soit reconnu·e comme le·a prince·sse, prêt·e à tout pour monter sur le trône du capital… ce qui reste un cas assez générique mais que la visibilité correspondante (récompense) contribue à imposer comme règle — et promeut le·a courtisan·es comme le comportement le plus évident à adopter.

14

Si une école d’art est une période de formation et d’expérience propre (à l’école d’art) en relation à toutes les exigences de l’art et de la vie sociale actuelle, cette période est déjà en soi une aventure sociale, existentielle et esthétique qui n’a rien à prouver et à réaliser ensuite pour qui sait évaluer la pertinence de ce qui a été vécu pendant.

Plus simplement l’école d’art est une formation qui sera d’un très grand secours pour la suite mais qui est prioritairement une expérience en soi : actuelle plus que virtuelle.

Ici nous voyons le temps auquel nous conjuguions l’art quelques paragraphes plus haut : le présent (gardons les prophéties pour plus tard).

15

Les écoles d’art ne sont pas closes sur elles-mêmes, fermées au monde, inaptes à la vie sociale contemporaine, elles sont pleinement ouvertes, poreuses, curieuses, reliées, dès lors que s’entame la formation. Elles n’ont pas à attendre qu’un futur professionnel (prédéfini) vienne les justifier, les sauver, les rentabiliser, leur donner une raison d’être. Elles produisent de multiples raisons d’être d’elles-mêmes durant le temps de l’expérience dont la formation produira une gamme de réponses pour se confronter à la vie d’après.

Si effectivement elles ne peuvent dire clairement quel outil de leur formation pourra résoudre tel problème de la vie (professionnelle), c’est qu’elles ne fonctionnent pas selon une grille logique mais topologique : la déformation continue des problèmes vers l’élaboration d’outils eux-mêmes dynamiques est un des modes d’existence des approches qu’elle enseigne.

16

Cette formation du pendant et non prioritairement d’un investissement pour la suite est effectivement plutôt exceptionnelle dans le paysage de la formation (bien que sans doute chaque école, chaque université, assure sa part d’aventure, elle semble généralement dirigée vers un avenir mieux promis). Pourtant on n’en voudra jamais à la formation de boulangèr·e de finalement déboucher sur une activité bancaire ou mécanique, à une formation sportive de produire des ingénieureuses ou des chauffeureuses de bus, on pourra même célébrer l’élève polytechnicien·ne de finalement choisir le devenir maçon·ne (même hypocritement). Un·e étudiant·e qui sort d’école d’art et ne devient pas artiste et voilà toute notre crédibilité qui s’effondre, les railleries amusées des contribuables : pour les écoles d’art, il semble que l’obligation à l’avenir d’artiste tel qu’iel doit apparaître est le plus haut niveau de menace vers le déshonneur.

17

On ne peut confondre école d’art et carrière artistique et alors formation des artistes et ambition économique : ce n’est pas équivalent — c’est dès l’entrée à l’école que nous formons des artistes et rien d’autres (nous ne sommes pas habilité·es à faire autre chose). Ici, il y a croyance : comme il faut croire en l’art car c’est là que nous sommes humains (l’art a été inventé avant tout le reste), il faut croire aux écoles d’art car c’est là qu’une des expériences de l’art est la plus singulière (on se risquerait à dire la plus pure). On passe ici d’une croyance spéculative, même si le début de l’humanité est une chose bien étudiée et assez bien connue, à une croyance empirique et nécessaire, car la pratique de l’école d’art nous apprend à quel point c’est un lieu de production de devenir intensément effectif qui soutient l’individuation humaine à un niveau crucial, on pourrait dire essentiel (attention ce n’est pas unique évidemment… il y a bien d’autres endroits aussi précieux).

18

Selon cette intensité de l’expérience en l’école d’art, on ne peut plus forcer la cohérence de l’un à l’autre : la formation et la carrière à suivre comme une garantie sur investissement, c’est une méprise et un mépris des écoles. Si le capitalisme s’immisce dans la formation, c’est à la manière du forceur : personne ne lui a rien demandé et c’est beaucoup mieux sans lui.

—————

Nous pourrions au cours d’une nouvelle pause nous demander :

– Y a-t-il autre chose avant l’art qui assure l’humanité10 ?

Ce qui pourrait nous aider à relier la symétrie peut-être contrariée des questionnements de la première pause…

10) Rancière définit oralement qu’HUMAIN, c’est être en possession de toutes les qualités sans être dominé par aucune (pas de puissance qui l’emporte) — https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-souffle-de-la-pensee/le-souffle-de-la-pensee-emission-du-vendredi-26-septembre-2025-8054313

—————

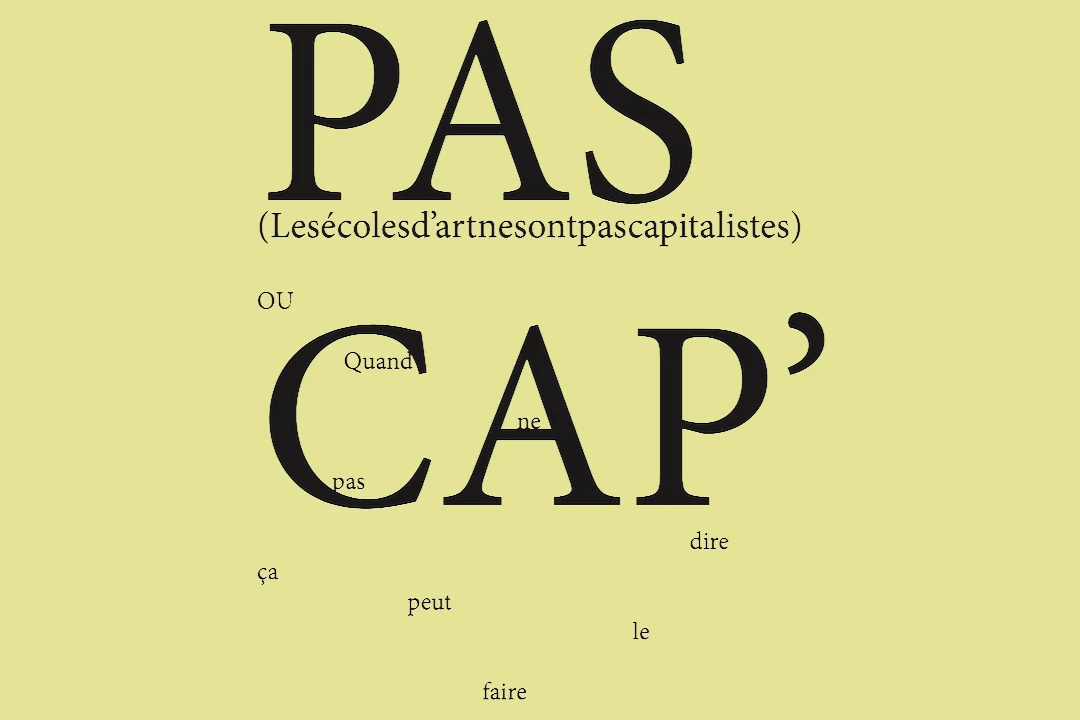

(#181) PAS CAP’ (1/4)

(#183) PAS CAP’ (3/4)

(#184) PAS CAP’ (4/4)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci