29

UNE ÉCOLE D’ART ÇA N’A PAS DE PRIX11€

On ne parle évidemment pas ici des budgets qui prennent de toute façon toujours la parole en premiers… et voient effectivement leur montant diminuer régulièrement — menace idéologique d’une déconsidération du prestige traditionnellement accordé à ces établissements et aussi crainte quant aux futures possibilités de leur fonctionnement et existence. Une école d’art ça coûte effectivement, 20 000€ à l’année par étudiant·es en moyenne, sachant qu’une inscription est plutôt de l’ordre de 500€.

Nous parlons plutôt de la valeur à laquelle ces études renvoient : inestimable.

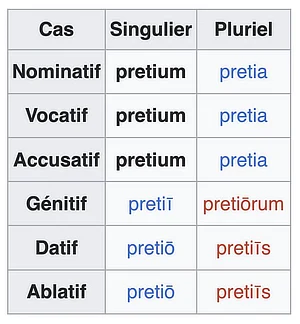

11€) De l’indo-européen commun *per (« trafiquer, vendre »), dont est issu, pour le latin, interpres (« intermédiaire »), reciprocus (« réciproque »), pars (« vendre, acheter ») , pars (« part ») et, pour le grec ancien πόρνη, pórnê (« prostituée »), πέρνημι, pérnēmi (« vendre »).

30

Une fois payée l’inscription, c’est-à-dire une fois à l’école, dans l’école (boursier, je n’ai jamais rien payé à l’école pour y être), ce qui s’y passe est hors de prix (pour continuer avec les expressions qui débordent ce petit mot latin, cette langue de voleurs12). Il n’y a jamais, à part la blague de l’achat d’œuvre (entre sale petit secret et belle arnaque de l’adoubement) une histoire de prix, de négociation de prix dans les relations pédagogiques, ni de rapport à l’argent.

12) Dans son cours de 1976, « Il faut défendre la société », Michel Foucault aborde la question du latin comme langue de voleurs qui par deux fois s’empare du pouvoir — domestication administrative gallo-romaine et prise du trône par Clovis — simplement en passant par la soumission au latin.

31

32

Il y a effectivement des rapports de budget, d’argent, pour partir ici ou là, suivre une expérience pédagogique en déplacement, mais les étudiant·es pauvres comme les riches y prennent part — mais déjà là, nous sommes dans l’exception du régime pédagogique, même si l’égalité de traitement reste de mise. Dans la relation pédagogique, l’argent, les moyens n’ont pas de prise (seuls les moyens artistiques sont actifs : ils ne sont pas une monnaie). Si un·e étudiant·e n’a pas pu venir à telle séance, tel rdv pour des raisons financières, nous patientons, nous attendons sa disponibilité.

33

La vie à l’école n’est pas aussi simple pour les étudiant·es autonomes qui doivent travailler pour assurer leur quotidien et leurs études que pour celleux qui sont soutenu·es par une famille ou des proches ou des aides publiques — bien que généralement toutes les sources se cumulent. Simplement à l’école nous reconnaissons le travail de sape du capitalisme en-dehors de l’école et retournons l’outrage en vigilance et en attention toute particulière à l’intérieur de l’école. Le rempart au capitalisme n’est pas à construire, il est déjà là, bien au chaud dans les écoles. Il se peut que ça ne dure pas, mais en attendant il est là.

34

Le défaitisme et le découragement des édiles et des oracles les mieux placé·es qui se font payer pour casser l’ambiance et repayer quand iels pensent pertinent de publier leur venin comme s’il ne fallait pas qu’on puisse penser échapper à la débâcle et la compromission, convoquent l’invasion du grand système de la culture pour augmenter la frappe. Quand justement notre travail de profartiste, c’est de réaliser à quel point nos écoles ne correspondent pas à cette évidence de la domination sociale par la culture — tout le monde peut entrer en école d’art et tout le monde y entre — et d’enseigner à partir de cet endroit la projection d’extension par-delà cette domination et pour une autre suite : vers de nouvelles formes de vie…

35

S’il n’y a pas de pratique artistique qui ne soit pas inscrite dans des dispositifs culturels […] liés au système de la domination culturelle, comme le soutient l’auteur de L’art impossible, le travail nécessaire de l’artiste, enfin le seul travail qui lui revient — sur la ligne qui faisait dire à Arendt que « La seule exception que consente la société concerne l’artiste qui, à strictement parler, est le dernier “ouvrier” dans une société du travail »13 — c’est justement de s’inscrire dans un dispositif qui déroge au principe de domination, c’est la tâche de l’artiste que de fabriquer ce type d’endroit, de s’échapper de cette dimension culturelle. Pour que la culture, cette source principale de la production des hiérarchies sociales (toujours selon l’auteur), puisse rencontrer et expérimenter d’autres modes éphémères de hiérarchisation : de dehiérarchisation14.

13) Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, 1958.

14) Je ne vois pas trop ce que Cergy m’a appris d’autres, et je suis assez triste de savoir que cet auteur y enseigne, d’aussi pauvres et définitifs postulats. Son livre sur l’inutilité des systèmes répressifs est tellement plus engageant et à l’opposé du défaitisme qu’il semble — pourquoi ? — réserver à l’art… si la répression ne sert à rien et peut engager d’autres pratiques, en quoi la domination culturelle, « source principale de production des hiérarchies sociales », s’imposerait comme unique horizon de l’art ? L’art c’est bien cette pratique qui est censée produire de nouvelles formes de vie, non ?

36

Bien sûr nous constatons partout — enfin partout ou le régime de domination (capitaliste) de la culture est actif donc partout parce que ce régime a bien plus de moyens médiatiques et alors de reconnaissance que les autres, il prend plus de place (mais « pour vivre heureux vivons pas trop visible non plus ») — la compromission malheureuse des artistes avec les formes de la domination, telle que pas mal décrit du tout dans les lignes bien mordantes qui suivent (d’un auteur peut-être déplaisant, mais moins que le précédent — sur la question de l’art…) .

37

« Et s’ils gardent [les artistes] tout de même un espoir de recouvrer leur liberté perdue à la table de jeu, c’est seulement parce qu’ils croient qu’elle ne s’obtient qu’à la faveur d’une dénonciation permanente de la « marchandisation » de leur art. Ainsi tout artiste conscient de ses responsabilités se doit-il de se montrer indigné par la manière dont tourne ce monde où il aspire pourtant à trouver sa place. Ainsi tout artiste conscient de ses responsabilités se reconnait-il le droit et surtout le devoir de pourfendre systématiquement, et bien sûr publiquement (ce qui ne manque jamais de mettre la médiacratie en extase), cette fameuse société du Spectacle dont il a par ailleurs toujours beaucoup de mal à admettre qu’il en est lui-même le suppôt. Car tel est l’artiste conscient de ses responsabilités qu’il se sent de prime abord appelé à sauver ses pauvres contemporains d’une terrible « aliénation » qui, semble-t-il, ne l’a pas atteint lui-même. »15

15) Paul Audi, Discours sur la légitimation actuelle de l’artiste, Encre marine, 2012, p. 58.

38

Cette malencontreuse et trop banale compromission de certain·es artistes reste une décision, pas une obligation. Malgré une expression régulière à l’école de cette fable (coalition cyclique du récit et de l’action), c’est toujours à propos d’un dehors qu’elle se spécule chez les étudiant·es et s’active chez les enseignant·es — comme passion et action du monde ; autre présence de l’alliance tragédie/sacrifice.

Pourtant, c’est bien ailleurs — au dedans — que nous travaillons à l’école d’art : aucune existence active ni aucune utilité pédagogique d’un tel affairisme.

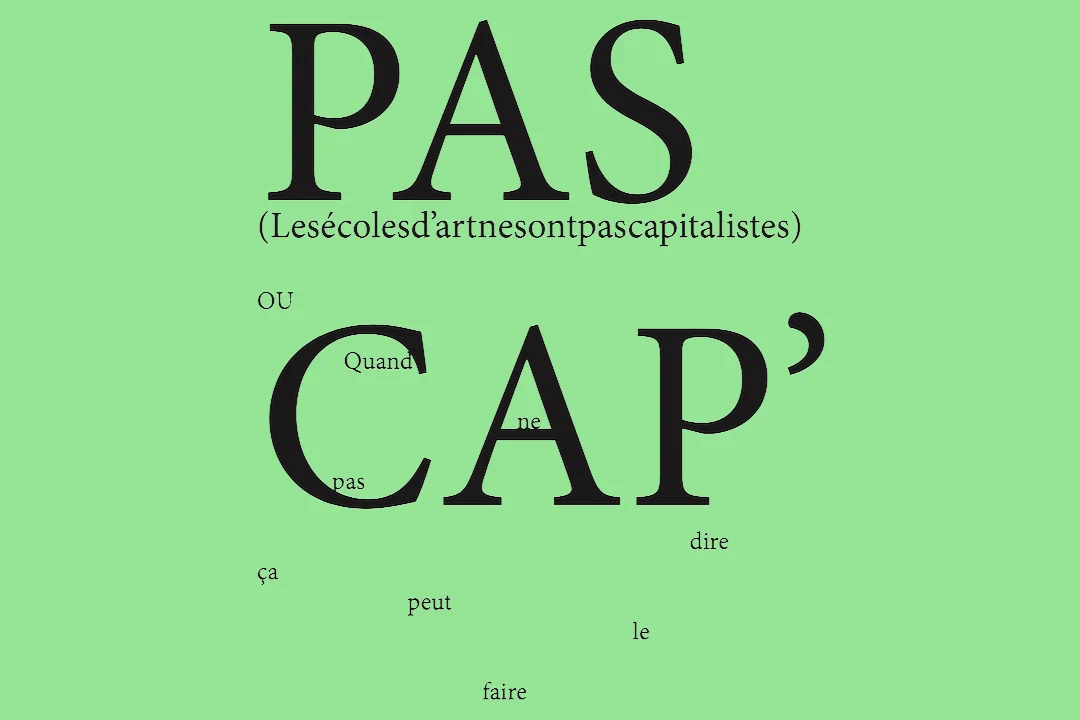

(#181) PAS CAP’ (1/4)

(#182) PAS CAP’ (2/4)

(#183) PAS CAP’ (3/4)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci