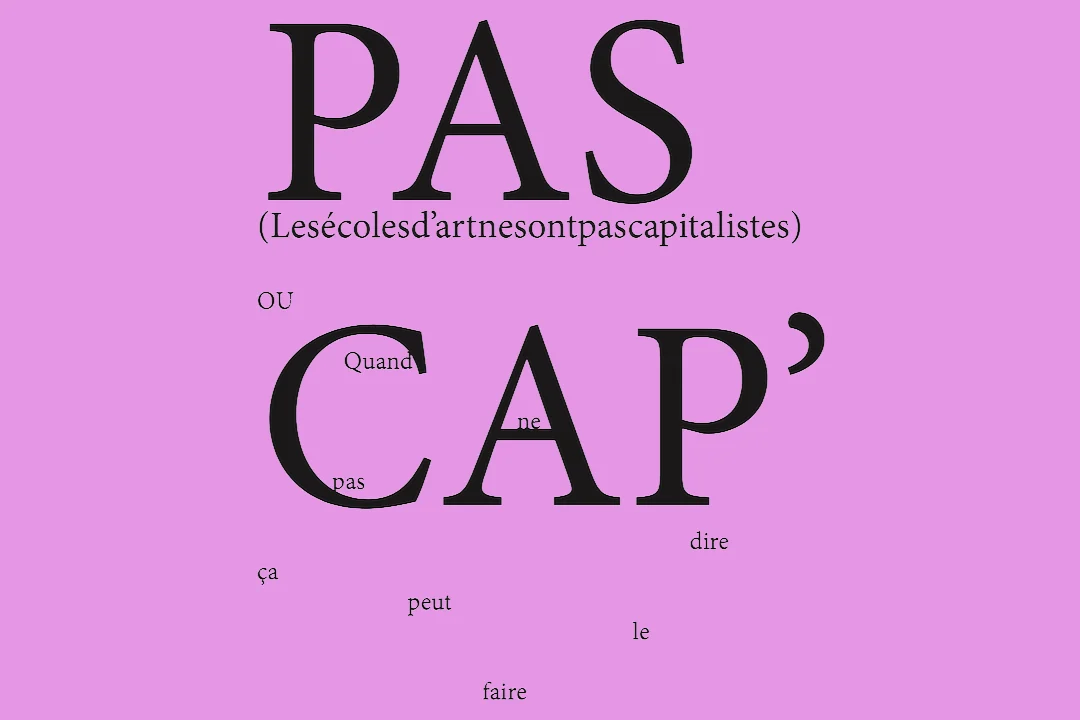

1/ Argument

En école d’art nous formons des artistes. Une réputation des écoles d’art, fondée ou non, indiquerait que les artistes diplômé·es ne deviennent pas artistes ou pas assez artistes, ou que trop peu le deviennent… nous savons combien les enquêtes et les statistiques ne disent que ce que les organismes et les personnes qui les contractent cherchent à entendre, mais imaginons qu’elles disent vrai.

Ainsi, des artistes diplômé·es, parfois très singulier·es, très pertinent·es, dans leur manière de produire des formes inspiré·es aussi bien de l’histoire de l’art récente ou lointaine que de manières de voir et de vivre leur époque, n’atteindraient pas suffisamment les scènes de la reconnaissance professionnelle. Ici, les instances responsables, selon leur superbe chaine logistique toujours sur le coup, décident d’instaurer dans les écoles d’art une part d’enseignement professionnalisant (dont nous passerons la caricature tant il ne semble pas possible de faire autrement dans une école avec un tel malentendu : grotesque).

Pour garantir une meilleure réussite à ce type d’initiative malavisée, il serait sans doute plus pertinent de lui adjoindre une plus directe formation en bourgeoisie, en savoir-faire bourgeois, tant le niveau des diplômes auxquels nous assistons montre facilement que ce n’est pas tant la qualité artistique qui manquerait aux étudiant·es qu’une capacité à la promotion de soi qui reste une spécialité si ce n’est LA spécialité de la classe bourgeoise. Il nous faudra pourtant définir un seuil de bourgeoisie : ce qui est et ce qui n’est pas bourgeois — mais déjà un certain savoir-faire qui loge dans un savoir-être.

Mettons nous très vite d’accord. Dire, tenter de dire ce que fait, ce qui fait, la bourgeoisie, lui reconnaître les qualités qui en font la classe dominante, ce n’est ni la critiquer, ni l’insulter, ni en dire du mal. Ce n’est pas non plus la reconnaître, car c’est elle qui reconnait ou non. C’est elle qui a les codes, enfin qui maîtrise les codes qui dominent et définissent les cadres des échanges : les contrats implicites de la reconnaissance. On ne peut que s’incliner devant autant de souveraineté. Nous ne pouvons que nous soumettre, reconnaître déjà ça, cette emprise sur le monde.

Si une part minoritaire — les non bourgeois de la culture, majoritaire partout ailleurs, avec d’autres cultures — ne perce pas comme il le faudrait le monde de l’art — sous entendu : professionnel — celui de la visibilité et de la rétribution qu’elle permet ou promet, ce n’est pas tant qu’elle manque de qualité artistique, ni même de professionnalisme, elle manque tout simplement de savoir-faire bourgeois. Elle est pauvre en bourgeoisie, en code de la compétition vers les sommets, pas mieux pourvue aussi en désir de compétition et de sommets, non formée au raffinement de la promotion de soi — ici, peut-être deux cultures s’affrontent, que nous pourrions (trop) rapidement cliver en transcendance vs immanence.

Tout cela s’apprend, sans doute assez jeune au sein de cette classe-même — circuit interne — à tel point que des étudiant·es qui en seraient issu·es pourraient même par moment s’insurger contre « les bourgeois » du monde de l’art, en attendant d’y trouver leur place, oubliant dans la jeunesse de l’utopie artistique les talents de leur classe d’origine dont iels ont hérités (capables des plus beaux camouflages sur le terrain même de la « lutte »)… car il n’est pas si simple de ne pas être bourgeois, c’est assez répandu. Pourtant aussi commun que ça, ce n’est pas encore une base suffisante, car ce commun a des niveaux qui eux le sont de moins en moins. Entre petite et grande bourgeoisie, parait-il, il y a une vraie frontière, pas simple à passer (me disaient des natif·ves du 16e — pas le siècle quand même — sud ayant étudié dans un lycée avec des gens du 16e nord). Une frontière qui console aussi de ce qu’elle déculpabilise : « nous n’étions que de la petite bourgeoisie… ».

De même, dans les écoles d’art de province, la bourgeoisie y est déjà déclassée par rapport à celle de la Capitale, certain·es bourgeois·es pourraient se sentir aussi dépourvu·es en termes de savoir-faire mondains. Qu’iels n’oublient pas qu’il reste d’autres étudiant·es non bourgeois·es, encore moins formé·es à cette compétition de l’apparaître professionnel, voire pas du tout — ce qui n’empêche évidemment aucune percée, souhaitée comme chanceuse, le déterminisme n’agissant pas toujours plus que la détermination à ne pas laisser le déterminisme dominer1. Dans cette chasse au trésor, la professionnalisation n’est pas la bonne méthode.

Plutôt que l’hypocrisie de la professionnalisation, qui semble soutenir, qu’un book, un petit narratif, un dossier de base, produit en 4e année, soit plus d’un an avant le diplôme final (et le possible début de panique quant à la suite), suffira à constituer le tremplin d’un avenir radieux plein de budget, de lumière et de boisson qui pétille, après l’école, il s’agirait de vraiment poser ce qu’on entend par professionnel et alors par professionnalisation. Certes le dossier est une étape, mais curieusement des artistes obtiennent de bonnes places sans forcément proposer un dossier étonnant ou si spécial (pour en lire une certaine quantité par an). Il y a un truc en plus…

Autour des transmissions administratives, qui sont déjà une manière de faire reconnaître ses manières, il s’agirait de mieux comprendre et identifier les manières bien moins explicites qui accompagnent généralement toutes les démarches de soumission de projet de candidature à la perception supérieure. Bref, il faudrait sans doute plus directement proposer des formations à la bourgeoisie, aux différentes stratégies qui permettent d’accéder à un moment au moins à un niveau de visibilité. Des vrais cours de maintien, de langage, de tous les codes qui font qu’en face, les décisionnaires captent que c’est bien quelqu’un de la bourgeoisie qui se présente : quelqu’un de la famille. Des leçons de camouflage, un rattrapage, accéléré…

Oui bien sûr la bourgeoisie adore aussi les exceptions, celles qui arrivent d’autres classes, il faut bien étendre, renouveler et égayer les troupes courantes, varier un peu les plaisirs et s’adapter aux tendances qui emportent le soutien culturel médiatique, pour redorer un peu le blason régulièrement… mais il s’agira toujours de traiter ces nouvelles recrues avec les mêmes méthodes pour valider encore le même groupe et ces conditions traditionnelles. Le tokénisme serait le mot qui correspond à cet usage2.

Des formations bourgeoises pas forcément dispensées par des bourgeois·es, tellement le naturel ne s’enseigne pas et sans doute se refoule, étant donné la difficulté de prétention à l’intégrité de certain·es artistes quand il s’agit en même temps de ménager toujours le maximum de chances de présence, notamment en s’affichant dès que possible pendant les moments qui comptent de cette communauté de domination de la visibilité.

Des personnes issues d’une bourgeoisie très basique sont sans doute celles qui développent le maximum de stratégies et dépensent le plus d’énergie dans cette conquête de la présence minimale aux endroits où il semblerait qu’il faille apparaître pour compter dans la communauté des gens reconnus : oui effectivement, il y a une tautologie très facile à atteindre dans la pauvreté de ce cheminement…

Ces prétendant·es seraient sans doute les meilleur·es agent·es de cette promotion comportementale éthique3.

Il ne faut pas forcément être un·e bourgeois·e pour se soumettre aux manières bourgeoises, et alors les apprendre de façon brutale et accélérée, au risque d’être parfois un peu lourd, mais le monde, même de l’art, est assez étendu pour se faire oublier là, pendant qu’on charbonne ici. La bourgeoisie ne pourra jamais en vouloir autant à un·e innocent·e de souhaiter même maladroitement rejoindre le corps dominant, surtout s’il répand le poison toujours plus loin… il faudrait même que ce ne soit pas forcément un·e bourgeois·e qui donne cette formation, tant ces codes sont aussi inconscients que parfaitement intégrés. Les bourgeois·e ne savent pas qu’iels le sont : mettre son nom (même un pseudo) sur la couverture du livre est un geste tout à fait naturel, il ne soulève aucun problème… être payé·e pour une œuvre d’art, une exposition, le devenir-marchandise de toutes propositions artistiques semble être la seule signature possible d’un acte de reconnaissance, d’existence. Une preuve de vie.

Voilà, nous proposons désormais en lieu et place des cours de professionnalisation que soient dispensées des formations à la bourgeoisie, ses codes, ses manières, son éthique, ses objectifs, ses causes et effets. Par exemple laisser le contenu d’un échange de côté, ou le limiter à ce qu’il faut de pertinence, pour ne pas perdre de vue, que l’échange n’est que la transaction qui permettra par la suite d’obtenir possiblement une place quelque part. Le contenu des échanges bourgeois n’est jamais que dans la spéculation qu’il poursuit.

On peut observer dans le demi-vide des échanges bourgeois, par exemple celui de la conversation, qu’il y a toujours un parlé mais jamais vraiment de chose dite (bien sûr tout ceci avec des variations qui pourraient faire passer ce constat pour une caricature, c’est tout un art et j’en suis heureusement dépourvu), il n’y a qu’un demi et surtout jamais de trop car cet échange n’est rien en lui-même, il n’est qu’un écart qui sépare l’intention de son objectif, une moitié qui attend son complément, une sorte de fil à tresser comme il faut vers une projection, un retour attendu, une récompense, un gain : en espace, en visibilité, en finance…

Pour ça, il y a les mots mais jamais d’embrouilles, car les paroles ne sont que le véhicule vers un après qui réglera l’échange recherché. Ça ne marche évidemment pas à chaque coup, c’est le jeu. Rien n’est dit alors autre chose d’aussi non-dit peut être préféré à la place, c’est bien le jeu de la compétition. Ici, une éducation bourgeoise saura qu’il ne faut pas s’arrêter là, que c’est comme ça qu’on joue la partie et qu’à un moment ça prendra mieux. Les personnes éduquées autrement prendront ça pour un affront, une incompréhension, un refus et passeront leur tour, parfois définitivement. Qu’il y ait sélection n’est surtout pas le problème, qu’elle soit un jeu aux règles connues par certain·es et incomprises pas d’autres indique une formation de rattrapage.

Tâchons de définir, au moins de préciser, ce qu’est un·e bourgeois·e. Par exemple quelqu’un·e pour qui le travail est une relation sociale mais pas une nécessité financière, qui a largement de quoi vivre par ailleurs. Aussi quelqu’un·e qui aura pu par son travail ou avec une fortune héritée devenir propriétaire de son logis, de telle sorte qui si cette personne perdait son travail et alors son salaire, elle pourrait continuer à vivre à l’abri. Quelqu’un·e qui a donc su dégager un profit, un spéculation à partir d’un salaire (ou d’autres sources) pour s’approprier un espace qu’il pourra léguer. Ce n’est pas un problème, ni une honte, c’est juste une condition, une sécurité qui pourrait combler une crainte, ou, une aisance qui poursuit celle dont on a héritée. Cette crainte de se retrouver nulle part et alors sans part et alors personne ou cette continuité dans l’appartenance, la possession d’un lieu — qui nomme, qui situe, qui reconnait, par exemple dans un voisinage ou parmi d’autres possédants — est le même schéma que celui d’une volonté d’apparaître selon les règles du jeu de la visibilité… puis de trouver comment cette apparition, devenue rituelle, saura négocier sa rétribution.

Le capitalisme coule dans les veines de la bourgeoisie, elle l’a inventé, ce n’est plus une mission, c’est une nature, une habitude, c’est même pas de sa faute.

Pour les personnes qui n’ont pas cette culture de l’apparition, qui n’ont pas compris pourquoi il faudrait, pour faire de l’art, chercher d’abord une reconnaissance auprès d’une classe dont c’est le jeu principal — dominer les économies de la présence — et qui ne laisse d’espace à d’autres modes d’expression qu’à condition d’exercer un contrôle par profit, il semble que donner les clefs de ce différentiel pourrait évacuer nombre de malentendus propres au devenir professionnel. L’opération sociale une fois comprise, les étudiant·es seraient alors libres de choisir une formation de rattrapage en bourgeoisie, pour au moins jouer le jeu équitablement, ou de s’engager à produire d’autres modes de la survie artistique, en dehors de ce champs magnético-déprimant de la culture dominante.

2/ Éléments historiques succincts d’une formation bourgeoise

Paul Zumthor (La mesure du monde) nous informe historiquement sur l’émergence bourgeoise, indiquant que la « concentration des biens entre les mains d’une minorité dite « bourgeoise » (depuis le XIIe siècle) » a « scindé une ancienne unité en groupes virtuellement hostiles : riches et pauvres » vers la « constitution d’une oligarchie (pour les familles bourgeoises les plus aisées) qui gouverne la ville à l’abri de divers paravents juridiques ». Il précise que « les membres de ce Patriciat relativement accueillant aux ambitieux, se lient entre eux par amitié, clientèle, mariage et affichent des signes extérieurs de puissances », maisons, objet de valeur et surtout, nom de famille (depuis le XIIIe). La bourgeoisie est une opération urbaine, c’est la forme de pouvoir que la ville a produit, la féodalité ayant un tout autre imaginaire de l’espace et du territoire.

Baudelaire dans son adresse « Aux bourgeois » (Salon de 1846), avance quelques qualités qui pourraient nous permettre de cerner un peu le profil des membres de la caste en question. Iels sont majoritaires, donc iels sont la force et alors la justice. Disons qu’ici, ce n’est pas propre à la bourgeoisie, mais au fait d’être majoritaire (moins en nombre qu’en pouvoir). Peut-être n’y a-t-il rien de propre aux bourgeois·es si ce n’est d’être propriétaire du maximum de choses, de même qu’il n’y a rien de propre au capitalisme si ce n’est d’exploiter tout ce qui est exploitable pour faire du profit. Ensuite, Baudelaire articule la bourgeoisie selon deux classes, les propriétaires et les savants, dont il promet la fusion par inversion. Fusion qui assurera une domination complète : possession des choses et des sciences (matières premières, biens et technologies).

Dominer complètement n’étant jamais suffisant, car il reste toujours des forces résistantes, la bourgeoisie veut tout de même — ce que Baudelaire indique d’une inclinaison bourgeoise vers les arts — tenter de s’approprier aussi la beauté. Bien qu’incompatible avec la possession et la technique, la beauté étant toujours ce qui doit nous échapper, apparaître, il est juste qu’elle produise un désir plus fort que les propriétés plus stables. Quand on possède tout, il faut bien posséder l’inappropriable pour deux raisons au moins : le désir du tout et celui de l’exact négatif de ce tout.

En bref, posséder, c’est bien beau, mais sans doute pas assez, accumuler nous renvoie toujours à la quantité, et pour se supporter il lui faut bien le gaz, la brume du passager, de l’éphémère qui viendraient soulager la douleur du poids sans fin. Le·a bourgeois·e, alors, du moins une partie de la bourgeoisie, se doit de s’adonner à la jouissance du regard, des perceptions, craquant parfois à nouveau pour une acquisition, mais ne se consolant jamais mieux qu’au passage des choses, car les bourgeois·es sont humains après tout, leur plus grand plaisir ne peut être que de voir passer les choses… sans pouvoir au passage se priver d’imposer cette propriété du pouvoir à l’endroit des arts comme à celui du commerce, des lois, de l’industrie, des techniques… comme le rappelle Baudelaire. Il faut bien sauver son âme au contact des jolies choses mais les posséder restera toujours la tentation ultime.

Baudelaire ajoute comme identification « roi, législateurs et négociants » aux rôles des bourgeois : gouverner, légiférer, négocier.

Voilà, nous avons un portrait composite : un·e bourgeois·e est propriétaire ou savant·e, sachant qu’iel veut les deux et que l’un serait le moyen de l’autre car ce double statut l’engage à dominer les fonctions qui dirigent les populations, les règles de leur vie et les systèmes de leur échange. Tout cela serait bien abstrait sans finance(ment). L’argent, matière unique de cette machination, aussi bien carburant que lien.Toute cette organisation n’a que pour effet ce qui en est le moyen. On peut penser qu’un système dans lequel le moyen est identique à la fin, ne peut pas beaucoup avancer et pourtant en tournant à fond dans sa roue comme un hamster il progresse à grande vitesse dans son œuvre de destruction massive, ce qui reste un tour de force quasiment magique.

Foucault (Histoire de la vérité) présente l’opération stratégique de cette conquête qui nous indique la source de ce tour de magie. C’est bien après le XIIe (Zumthor) que Foucault situe l’avénement politique la bourgeoisie à partir du très « extraordinaire pompage, une véritable rapine, un gigantesque vol de savoir qui a été opéré au cours du XVIIIe siècle ». Prélèvement de savoir auprès des populations paysannes, ouvrières, artisanes, techniciennes par « les enquêteurs des pouvoirs monarchiques en occident » de toute « une série de savoirs empiriques qui ont été centralisés, accumulés, reformulés en termes généraux et mis à disposition d’un certain nombre de gens, administrateurs, savants, lettrés, hommes politiques etc., qui ont retourné ce savoir technique en savoir [scientifique], économique, politique aussi. » L’encyclopédie est un des exemples de cumul de savoir à partir de cette rapine opérée « à cette époque-là quotidiennement par des gens, administrateurs, commerçants, ingénieurs, savants qui allaient voir comment les ouvriers, artisans, paysans travaillent et qui à partir de ce savoir populaire ont extrait finalement un certain savoir qu’on peut dire technologique et à partir de quoi les grands progrès industriels, commerciaux, techniques, scientifiques et finalement politique de la bourgeoisie ont été rendus possibles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle. »

Le savoir populaire a contre-attaqué pour que les enquêtes de savoir et de condition de vie ouvrière, populaire soient réalisées par le peuple lui-même sur lui-même (1848). Cette lutte entre culture populaire et prélèvement de savoir a été habilement résolue par la bourgeoisie en imposant l’éducation obligatoire : « vous voulez opposer au savoir que nous prélevons sur vous un savoir que vous formeriez vous-mêmes ; puisque vous voulez savoir, nous allons vous donner la possibilité de vous instruire, nous allons mettre à disposition des gens qui seront faits pour vous donner du savoir, mais pour vous donner le savoir, le vrai savoir, celui non pas que vous vous formez vous mêmes, mais celui que nous, nous avons formé dans nos universités, dans nos lycées, dans notre système d’enseignement. »

La bourgeoisie, à partir du prélèvement de savoir populaire, a inventé deux retournements de situation profitables : l’exploitation physique, cette fois, des classes prélevées à l’intérieur de structures de mise au travail des savoirs appropriés et une reprogrammation des classes populaires par un savoir bourgeois (savoir populaire réapproprié). Un vol pour deux soumissions : par la production et par l’instruction.

Ce rapide trait historique indique le fonctionnement du mouvement bourgeois, celui d’une production stratégique à partir d’un vide matériel comme technique, retournée en capital extorqué suite à l’observation puis au détournement des capacités externes. À partir d’une absence de nécessité pratique impliquant une relation quotidienne entre gestes et matériaux, mais d’une grande capacité d’adaptation et d’observation affûtée par le temps libéré des taches laborieuses, cette absence pratique a su saisir le bien populaire comme capital dont l’exploitation a permis la réalisation des ambitions qui restent sans doute la qualité première de la bourgeoisie : posséder le plus de propriété possible comme mise en tension et neutralisation de tous désirs qui impliqueraient un bien pour se réaliser — à moins de se résoudre à passer par la bourgeoisie pour cette réalisation et à partir de là, lui appartenir partiellement, symboliquement, ou complètement, matériellement.

Exemple de cette colonisation matérielle et toujours territoriale, telle que Zumthor l’a rapidement décrit, pour agir spatialement il faut la plupart temps jouer avec le terrain conquis ou aller dis(ap)paraître ailleurs… c’est à cet ailleurs qu’on reconnait le seul art possible, le devenir minoritaire de l’art qui n’est pas exactement — tel qu’un malentendu bien maitrisé le promeut actuellement — l’art des minorités comme rafraichissement de la vitrine bourgeoise…

3/ Supplément : Les bonnes œuvres ou Suce-pauvres

Le problème n’est pas tant que des gens n’aient pas de problème, ni que d’autres en aient — tant avoir des problèmes est une situation connue par les gens qui les subissent et donc savent vivre avec, sans pouvoir imaginer ni avoir besoin que des gens sans problèmes aient à venir les considérer ou à les travailler pour en faire de la valeur. Le problème, alors, serait plutôt que des gens qui semblent manquer de problème et dont la vie ressemble à la forme sociale la plus normative et la plus favorisée, voire la plus dominante, s’instaurent spécialistes des problèmes des autres, jusqu’à en faire un thème et un matériau de carrière4.

Un des objectifs de cette mission professionnelle serait par exemple de proposer aux personnes estimées en situation problématique, « en difficulté », de vivre joyeusement — le temps d’une opération curatoriale —dans une nouvelle communauté culturelle où les problèmes des uns serviraient de matériau aux discours voire aux pratiques et donc aux carrières des autres. S’il n’y a pas de petit profit, il y a même une valeur dépréciée sur laquelle on peut spéculer… sans ne rien changer dans cette « prise en charge » à la charge des problèmes en question, dans cette « prise en compte », aucun compte…

La dominance, le système de domination reste le même à l’extérieur comme à l’intérieur de ces pratiques. Le terme de tokénisation, nous l’avons vu, peut correspondre à ce type de promotion temporaire.

Lorsque des personnes sans problèmes — qui considèrent être suffisamment déchargées de problèmes pour avoir toute la disponibilité de pratiquer les problèmes des autres jusqu’à parfois se les approprier — saisissent et mettent en récit les problèmes des autres (notamment des problèmes sociaux) à la place des autres, ou à l’adresse de ceux qui connaissent ou ont connu ces problèmes, elles commettent une sorte de taxe ou de conquête territoriale voire de colonisation, bref d’imposture sociale (sur une population déjà lésée). Nous retrouvons ici, une variante, très subtile, du geste de rapine énoncé par Foucault.

Si des personnes aisées viennent se saisir des éléments d’existence d’une population défavorisée pour en faire des récits autorisés culturellement sur le mode inclusif, alors la pauvreté devient le matériau narratif des carrières culturelles de personnes déjà favorisées culturellement et socialement, mais qui trouvaient sans doute que leur seule existence devaient manquer d’épaisseur pour en faire une entreprise crédible actuellement. Il s’agit généralement moins d’aider qui que ce soit que d’aider son propre développement sur le dos d’un récit dont les moyens nous échappaient encore : il fallait maîtriser et les moyens de production et les contenus toujours libres bien que dominés.

Ainsi, les bourgeois·es continuent de prospérer sur le dos de tout le reste, rien à dire, c’est la qualité première (historique, on l’a vu) de cette classe. Et dans le domaine plus restreint de l’art — mais à cet endroit de l’opération, semblable à tous les autres domaines dont le profit est le moteur —, il semblerait, selon ce constat, que travailler aux mauvaises œuvres sera toujours plus engagé qu’aux bonnes.

Malgré la réputation solide dont jouit le déterminisme (voir note 1) auprès des classes favorisées, les pauvres et les défavorisé·es n’oublient pas que la détermination existe aussi : celle de ne pas se soumettre au déterminisme, à la domination et à l’humiliation qu’il implique, aussi charitables soient-elles…

Notes

1/ La domination déterministe, très belle invention de droite (reprise logiquement par la bourgeoisie de gauche, dominante de ce côté aussi, désormais) : la plus belle bourde bourdieusienne : « que les pauvres comprennent bien qu’iels ne peuvent que le rester » — terrible bourbier bourgeois.

2/ Charlotte Laubard, Changer l’art par ses marges ?, HEAD – Publishing, 2025.

3/ Science qui traite des principes régulateurs de l’action et de la conduite morale (CNRTL). On me fera remarquer, tout à fait pertinemment, que c’est déjà le cas : la plupart des enseignements manieraient en sous-texte l’implicite bourgeois ; encore une fois cette furtivité protège l’infamie autant qu’elle épargne les non-initiés. Il est plus simple de capter les codes lorsqu’on en possède déjà la grille…

4/ Je ne parle pas ici des fonctionnaires des allocations ou de France travail ou d’autres organismes publics sociaux dont la fonction serait effectivement de maintenir les gens au-delà du minimum vital.

S.M.

Après avoir passé deux fois le diplôme de fin d’étude au cours d’une même très belle journée de juin 1996 dans cette paradisiaque école d’art qu’on appelle encore « Cergy », il n’a trouvé aucune raison d’arrêter l’art ni le cœur à refuser un poste d’enseignement en école d’art en 1999. Depuis il continue à vivre bienheureusement en élaborant (ou en participant à) des expériences artistiques collectives, sur des périodes aussi denses que courtes – série de micro-mondes successifs – pendant lesquelles les formes produites permettent des regroupements qui impliquent des rencontres dans un espace commun. Sans téléphone, ni connexion internet à domicile, ni véhicule polluant, avec une facture d’électricité de 35€ tous les deux mois, son empreinte carbone est de 4 t/an.

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci