Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

L’année sauvage est un livre qui se déroule pendant un an.

Chaque jour, 1.300 signes, pas un de plus, pas un de moins.

Extrait inédit (3/3).

10 novembre

Hey, ma belle, ce soir je danse au bal, je vogue, je m’élance. Nous sommes les plus fantastiques de New York. Nos rides ne se voient pas. Nos jambes sont célestes. Les mannequins blanches n’ont qu’à bien se tenir. Les divas noires, c’est nous ! Tu connais le voguing ? Les poses de haute couture à la Fred Astaire, les rythmes cadencés, les trans afros, c’est nous. On se surmédiatise le temps d’une nuit. La vraie mode, c’est encore nous. Adios l’humiliation des blancs becs de l’Amérique moyenne. Nos gestes linéaires et rigides, nos mouvements à angle droit. Nous sommes toutes au bal. Paris Is Burning. Je prends la pose, je me farde, je ne fais plus mon âge. Les gosses de Harlem sont sur le trottoir, à treize, quinze ans, le corps qui chaloupe devant les maisons de la nuit. Nous sommes flamboyantes, nous sommes rivales ! L’argent, oui ; la gloire, aussi. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, ces clébards. L’underground queen, c’est nous avant le raz-de-marée queer. Willi Ninja est notre maîtresse, notre mother de Christopher Street. Hey, toi, la paumée, la revêche, la toxico, la sorcière des rues, la paria intégrale, viens avec nous, tu seras la Reine et brilleras de Mille Feux, ma diva, mon sucre d’orge, ma vampire. La nuit féérique des pédés-stars te tend les bras.

Jean-Philippe Rossignol

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rossignol

Image © Jean-Philippe Rossignol

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Je m’observe dans le miroir de la salle de bains, ma combinaison bleue, ma casquette bleue, mes gants de travail bleus et oranges. Je prends cinq sacs poubelle de 50 litres, je quitte mon appartement pour ma fiction performance du jour. Le ferrailleur qui se trouve à 754 mètres de chez moi achète 1 euro le kilogramme d’aluminium. Une canette fait entre 5 et 10 gr, j’ai compté 7 gr pour me donner une idée du nombre de canettes à collecter pour faire un kilogramme = 142 canettes.

Je sors de mon immeuble, une poubelle juste en face, trop facile, quatre premières canettes collectées. Pan 25-28 grammes. 50 mètres deuxième poubelle, une canette en surface, deux autres au fond de la poubelle, je tente de les atteindre sans frôler une barquette dégoulinant de graisse. + 3. Dans la caniveau, à l’arrêt du bus, sur les bancs des 7 gr m’attendent, il y en a partout. À la troisième poubelle c’est l’euphorie de la chasse au trésor, je pousse des grands Je t’ai trouvé à chaque canette collectée en les tenant à bout de bras comme un trophée, je me fais remarquer, c’est le but aussi. J’arrive près de la gare RER, bon coin, poubelles nombreuses, canettes en surnombre, j’en récolte aussi directement offertes généreusement par des citoyen.ne.s pressés mais attentifs. Je pourrais broyer d’une main chaque canette pour gagner en espace dans le sac poubelle mais ce geste me rappelle trop certains hommes terminant une bière. Le premier sac est plein, je n’ai pas compté mais disons environs 50 canettes. 1/3 c’est pas mal en 45 minutes. Finalement je vide le sac au sol, je trie les canettes par couleur, les dispose, moins précisément que dans une installation de Tony Cragg. Photo, 58 canettes. Je remballe, je planque le sac de canettes dans un recoin du garage à vélos de la gare. Je quitte la gare RER, je pars vers la Mairie, les poubelles sont nombreuses dans le centre ville et ses rues commerçantes, le chaland aime déguster sa boisson préférée en pratiquant le lèche-vitrine. Deuxième sac remplie en 36 minutes, 62 canettes. Je repars vers la gare, récupère mon premier sac et récolte en zig-zag sur le chemin la trentaine de canettes manquantes. J’en prend une trentaine de plus pour être archi sûre d’atteindre un kilogramme et réussir ma performance fiction du jour.

J’ai mes trois sacs à bout de bras, ce n’est pas lourd mais encombrant. Je vois plusieurs camionnettes crachant des nuages noirs sortir de la Nationale pour se rendre chez le ferrailleur, je suis la seule à pied, il est vrai que je n’ai qu’un euro et quelques de marchandises à revendre. Au comptoir d’accueil immédiatement l’employé rigole, pas le temps de dire quoi que ce soit, lui et des clients se demandent ce que je fais là. Il ne me dit pas bonjour mais OK pose ça dans le bac. Je dis bonjour, je m’exécute, 1,1 kilo. Tout juste, sourire démesuré de ma part, il dit j’ai pas le temps de remplir un quelconque papier, tiens voilà 1,10 euros ne revient pas demain pitié ou alors avec 100 kilos. Je ne reviendrais pas demain.

J’ai 1,10 euro en poche, je suis fière, je rentre chez moi, j’appuie sur la touche Record de mon caméscope mais ce n’est pas facile avec mes gants de travail que j’ai gardé en mains. Je pose sur ma table de travail la canette que j’ai laissé dans ma poche une bonne partie de la journée, un Orangina, je dispose à côté mon trésor du jour, deux pièces, 1 euro et 10 centimes. Derrière la caméra je zoome hyper rapidement vers la canette, un zoom d’amatrice très brusque, très déterminé, puis je reviens tout aussi rapidement vers le plan large pour quelques secondes avant de tourner vers la droite de 30° puis de zoomer vers les deux pièces. Fin. Nouvelle cassette mini DV, durée 1 minute 42 secondes pour cette action performance fiction de collectage d’environ 150 canettes qui une fois recyclées correctement deviendront probablement un des objets que je déteste le plus, une trottinette.

Bilans

Économique : 3 heures de travail = 1,10 euro.

Citoyen : environ 153 merdes correctement recyclées.

Local : probablement qu’une des personnes croisée dans la journée ne jettera plus de l’aluminium n’importe où, je suis trop naïve je sais bien.

Prédictif : je pourrais faire cela une fois par mois.

Santé : quatorze kilomètres de marche c’est bon à prendre.

Idée : une prochaine performance fiction sur les trottinettes.

Artistique : je rigole bien.

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Extrait d’un texte à paraître.

J’ai 30 ans

un mardi

une pluie véhémente

J’ai

appris

à retenir mes émotions en public

en famille

devant mon hamster

surtout face aux clients

J’ai

rencontré

ce soir au restaurant

des individus complètement à l’abandon

mais souriants

comiques mêmes

un rôle qu’il se donne

en commandant un bouteille de Chablis

désinvoltes

staccato

J’ai

appris

à m’arc-bouter au sol

à soutenir leurs regards en notant la commande

leur monde gustatif

leur miettes face au chaos

J’ai

ce corps parfaitement tenu, droit

aux formes dissimulées

que des clients imaginent, détaillent, hument

je les sens

en déposant les assiettes avec une précision millimétrique

en faisant étinceler le Chablis dans leurs verres

en engrangeant les Merci mademoiselle

J’ai

des tocs avec les chiffres

servirai-je 28 ou 36 bulots-mayo

16 ou 17 soles au four

22 ou 28 profiteroles

à 17 ou 28 couples illégitimes

et les 94,50 euros de pourboires moyen par jour seront-ils pulvérisés

J’ai

des listes de maladies qui défilent devant les yeux

en les plaçant à table

en accueillant leurs premières vibrations vocales

en percevant leurs gestes de jocrisse

en observant l’aspect et les teintes de leur peau

tout un monde

J’ai

la fâcheuse habitude de m’adresser à eux sans qu’ils m’entendent

sans même bouger les lèvres

je délivre mes diagnostics

rarement

des rhumes ou des angines

plus souvent

pervers narcissique, maniaco-dépressif, foie aux abois, alcoolique, victime

J’ai

…..

Livre à paraître en avril 2026 aux éditions JOU >>>>

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

L’année sauvage est un livre qui se déroule pendant un an.

Chaque jour, 1.300 signes, pas un de plus, pas un de moins.

Extrait inédit (2/3).

28 octobre

À la Hasenheide, un clochard était allongé dans l’herbe tout à l’heure. En train de lire, le corps recouvert d’un duvet brun, il était là, calme. Plongé dans son volume, tournant les pages. Je me demandais ce que signifiait être sans abri dans la Hasenheide, cette forêt qui ressemble à un parc, ce parc qui a la dimension d’une forêt. La température n’était pas froide pour octobre, c’était bizarre, le réchauffement climatique menait calmement sa ronde infernale. Un homme un livre à la main dans un duvet à Berlin, une ville qui n’a presque pas de fin, pas de centre, un périmètre qui ne cesse de s’agrandir à mesure qu’on l’arpente. Je réfléchissais à ce que peut un corps, à son incapacité, à l’immobilité subite. Autour de l’homme allongé il y avait une accélération perpétuelle, des joggeurs frénétiques, des vélos lancés à toute allure, des fourgons qui fonçaient sur Hermannstraße. Mais pas de lecteurs. Aucun répit. Sur les hauteurs du parc, deux Arabes sur un banc fumaient un joint en écoutant du raï. Des gamins jouaient au foot un peu plus bas. Je n’avais rien à contester, la vie était imparable. Je marchais et je pensais à l’homme au duvet, à ses yeux sur la page. Sa détermination. Est-ce qu’il avait une idée en tête ? S’imaginait-il protégé par les arbres de Neukölln ?

Jean-Philippe Rossignol

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rossignol

Image © Jean-Philippe Rossignol

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Les traces d’un voyage effectué il y a des années pour voir toutes les peintures de Vermeer se révèlent au contact d’une situation, d’une parole, d’une sensation. Il en découle parfois de courts textes dont certains paraîtront ici.

Le temps est un billet froissé. Dit la chanson que j’écoute en cette fin de journée d’été.

Le billet est là, sur la table, une page déchirée d’un carnet. On y lit des horaires notés au crayon, un numéro de téléphone, métro Jaurès, ligne 5.

Papier froissé trainant au sol. Au premier plan d’un tableau où une femme écrit une lettre en présence d’une autre femme aux bras croisés, qui regarde par la fenêtre, à Dublin, à la National Gallery of Ireland. Le sol est un damier de marbre noir et blanc. Papier froissé, sur carré noir, tache ronde et rouge d’un sceau de cire détaché du papier – il s’agit d’ une lettre. Dans un autre tableau du même peintre, sur un autre sol en damier noir et blanc, la tache rouge est un filet de sang craché par un serpent – il peut y avoir des serpents dans les intérieurs de Vermeer.

Dans la scène paisible du tableau de Dublin où la femme écrit sa lettre tandis que celle qu’on appelle sa servante regarde par la fenêtre, dans cette scène paisible, tout serait vraiment paisible s’il n’y avait pas cette lettre chiffonnée par terre avec le sceau rouge détaché – quelqu’un s’est énervé.

Il y a souvent sur les tables des tableaux de Vermeer des feuilles blanches, des bouts de rubans, de tout petits objets que la perspective déforme et qui renvoient la lumière – collier de perles, coffre à bijoux, nécessaire à écrire… Chez le Géographe les feuilles blanches roulées par terre.

Le billet froissé est le temps, le billet est le temps froissé – dit la chanson. Le chiffonnage des choses qui passent. Comme les pétales se flétrissent, les pages se tournent, les papillons agonisent. Un détail, un rien, juste le temps qui passe, est-ce que nous nous en apercevrions sinon ?

Dans la pièce du fond, en cette fin de journée d’août, les jeunes filles chantent en s’accompagnant à la guitare, elles sont peut-être heureuses. Irons-nous au cinéma ce soir ? Les gens font la queue devant la baraque à glaces de l’autre côté du canal. La nuit va tomber. S’allument les reflets rouges et jaunes des phares de voitures et des éclairages de café sur le canal. Tu as ouvert la fenêtre pour fumer. On entend mieux le soir les voix des passants, une troisième guitare joue dehors. Je regarde sur la table, le papier à cigarettes, la gomme, un trombone, un lecteur MP3, une boîte d’allumettes venue des Pays Bas, ainsi qu’un pot à crayons contenant un stylo métallique sur lequel la lumière se reflète. Nous qui sommes des papiers froissés, dit la chanson.

#96/ Tout autour de Vermeer (1)

#98/ Tout autour de Vermeer (2)

#103 / Tout autour de Vermeer (3)

#108/ Tout autour de Vermeer (4)

#112/ Tout autour de Vermeer (5)

#116/ Tout autour de Vermeer (6)

#120/ Tout autour de Vermeer (7)

#127/ Tout autour de Vermeer (8)

#132/ Tout autour de Vermeer (9)

#137/ Tout autour de Vermeer (10)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Extrait d’un texte à paraître.

J’ai 42 ans

un mardi

nuages bas, grisaille sur la ville

J’ai

manifestement

la fâcheuse manie de tout foirer

de ne rien aboutir

de trouver chaque jour de nouvelles raisons de me lancer de nouveaux défis

de découvrir des univers

du coup d’à peine les découvrir

J’ai

des revenus d’intérimaire satisfaisant quand il le faut, peu aliénants

mon frigo toujours plein

pas de frustration de consommateur

le contact facile

pourtant des doutes sur le déroulement de ma vie

J’ai

quotidiennement une interrogation sur mon taux affiché de bonheur

quotidiennement supplanté par de nouvelles passions

étudier la langue chinoise

tout savoir sur le requin-lutin, partir en voir

acheter un berger australien et se lancer dans l’Agility

apprendre à souder, à tricoter, à faire le meilleur Negroni

J’ai

sollicité des thérapeutes qui m’ont vite éconduis

tenté la stabilité en acceptant un CDD de six mois

J’ai pas tenu

J’ai

tout vu et tant de choses à voir

à faire

ces passions éphémères compulsives

mon addiction, ma vie, ma bataille

J’ai

le malheur

de demander à mon épicier de quartier sa meilleure recette de semoule pour couscous,

je m’emballe

j’achète un couscoussier,

des kilos de semoule,

je teste jour et nuit

j’amoncelle des montagnes de semoule

toutes différentes

durée une semaine

J’ai

le malheur

de tomber en extase esthétique sur la montre de mon voisin dans le bus 325,

je m’emballe

note la marque et passionne pour elle, pour l’horlogerie, pour ce savoir-faire technique que je qualifie de magique

durée une semaine

J’ai

le malheur

de discuter avec un champion de MMA, je m’interroge fortement

de visiter un refuge pour animaux, adoption à gogo

de lire un article sur l’Agility que me donne envie de m’y remettre

de voir un documentaire sur un béluga espion, je pars en Norvège

de vouloir écrire un manuel de survie, je fais un stage survivaliste

durée des semaines

J’ai

avec tout ça

des ami.e.s éphémères, joyeux, sans reproches, parfois à peine le temps de noter leur numéro, leur nom de famille

pas de crédit, pas d’agenda autre que celui de la journée en cours

imprévisible en partie

une nouvelle passion, un nouveau coup de foudre, une nouvelle raison de vivre pointant inévitablement son nez

J’ai

un week-end par mois

…..

Livre à paraître en avril 2026 aux éditions JOU >>>>

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

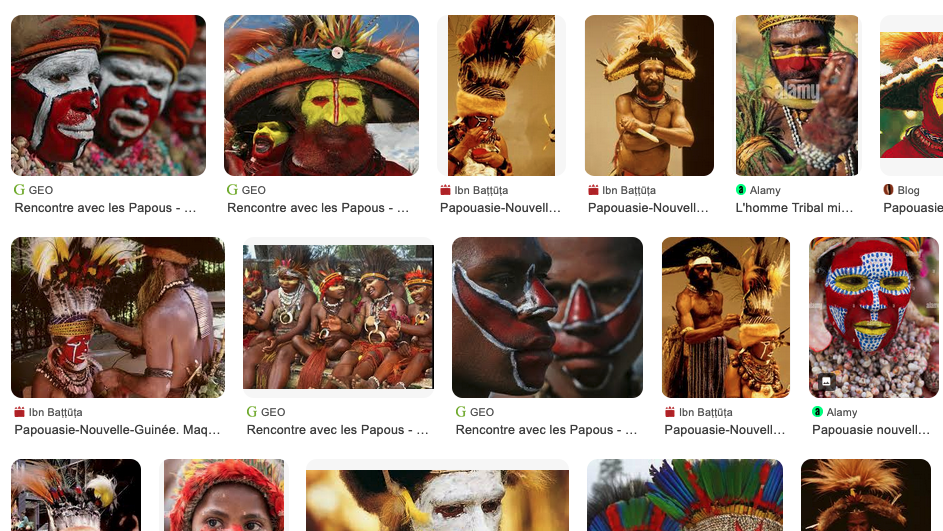

Je m’observe dans le miroir de la salle de bains, terrifiée par mon maquillage papou réalisé avec soin en regardant le modèle sur mon ordinateur posé sur le bord du lavabo depuis une heure trente. Je dispose des plumes de pie et de pigeon dans mes cheveux, tranchant avec le jaune, le rouge, le blanc et le noir de mon visage. Je suis prête. Je sors. La gardienne de l’immeuble me salue, haussant les épaules après mon passage, bien évidemment à peine le portail franchi les regards des passants sont happés par mon allure, les clichés s’enchainent, les demandes de selfies aussi, quelques enfants terrifiés garderont mon visage à l’esprit le soir en peinant à s’endormir. Je suis spectaculaire.

Je me rends au jardin situé à côté de la gare R.E.R et comme le paradisier bleu je nettoie le sol et m’assure que le soleil viendra bien illuminer mon visage pendant ma danse. Je suis spectacle pour trois cloches et deux nounous avec ribambelle d’enfants. Ma danse est improvisation, métamorphose entre la femme et l’animal, ponctuée de petits cris aigus de corneille et de roucoulements de pigeon. Les nounous décampent, les cloches sont happés et entament une nouvelle bouteille de rosé, je m’immobilise, essoufflée, enivrée par cette danse rituelle improvisée d’une culture sans autre fondement que mes tests du jour. Filmée par une amie cette séquence aurait surement enflammée les réseaux sociaux mais je ne produis pas de traces visuelles. Je laisse un post-it sur un banc avant de quitter le jardin « Oulala c’est dur aujourd’hui »

Deuxième test, je me poste devant la sortie principale de la gare, immobile, le regard fixé sur un panneau publicitaire au-dessus des portes : « le vrai prix des bonnes choses ». Je ne bouge pas, j’attire les regards qui rebondissent sur moi pour se diriger vers le panneau publicitaire. Des personnes déposent des pièces de monnaie à mes pieds, tout spectacle mérite salaire. Je me sens bien, une séance de méditation inédite, je penche ma tête vers le sol, il y a 9 euros et 75 centimes à mes pieds. De mémoire d’Essonniens et d’Essoniennes rien de semblable ne s’était produit jusqu’alors.

Avant de rentrer je passe chez mon primeur, il me reconnaît grâce à mon baggy et à mon sac poisson, il ne fait pas de commentaire, sa politesse plus forte que sa curiosité. Je prends sept fruits différents et un bouquet de basilic thaï pour ma salade du jour. Je suis spectaculaire.

Le paradisier bleu

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradisier_bleu

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

L’année sauvage est un livre qui se déroule pendant un an.

Chaque jour, 1.300 signes, pas un de plus, pas un de moins.

Extrait inédit (1/3).

11 février

Portrait radiophonique, réalisé par Yann Paranthoën et Claude Giovannetti. L’histoire d’une femme, avec sa voix, de 1980 à 1995. On l’appelle L’Ange Blanc, elle est née au début des années 1960. Fugue à 12 ans, errance de foyer en squat. Elle rencontre un gars (bientôt incarcéré). Premier enfant à 17 ans. Elle fuit, travaille à Paris dans la publicité (courtage). Se prostitue. “100 sacs en dix minutes”. Elle rencontre un cinéaste marxiste, 45 ans. Elle étouffe. Rupture. Elle reprend la prostitution. Art du maquillage, fard à paupières. “J’adore jouer avec les couleurs. Je trouve que la vie, c’est les couleurs”. Le regard des autres femmes dans la rue. “Tu as une place, tu te fais une place”. Séquence où l’on entend en arrière-plan la chanson Let’s All Chant : Your body, my body / everybody / move your body / your body, my body / everybody / work your body. L’Ange blanc se drogue (coke, 3 grammes par jour). “Tu ne colles plus du tout à la réalité de tous les jours”. Avec son copain, elle braque une banque comme “un défi à la mort”. Emprisonnée à Fleury-Mérogis. 11 mois ferme. “Dès que t’arrives là-bas, t’as qu’une idée en tête, c’est de sortir.” Cellule 12, cellule 16. Lettres à sa cousine, à son grand-père. Le temps et le désir. Elle : “Je serai là, quoi qu’il arrive.”

Jean-Philippe Rossignol

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rossignol

Image © Jean-Philippe Rossignol

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Depuis trois heures

(#135) Depuis trois ans

(#136) Depuis trois semaines

(#138) Depuis trois jours

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci