Les traces d’un voyage effectué il y a des années pour voir toutes les peintures de Vermeer se révèlent au contact d’une situation, d’une parole, d’une sensation. Il en découle parfois de courts textes dont certains paraîtront ici.

À la mort de Vermeer, en 1675, à l’âge de 43 ans, personne n’est là pour s’extasier sur ses tableaux. C’est la guerre entre les Pays-Bas et la France, la peinture ne se vend pas, Vermeer a dû faire plusieurs fois des démarches pour emprunter l’argent nécessaire à faire vivre sa famille, tombé, dit son épouse, Catharina Bolnes, «dans une telle frénésie et décadence qu’en un jour ou un jour et demi il était passé d’un état de santé à la mort».

Voici le texte entier de la supplique adressée par la veuve au gouvernement hollandais : Pendant la guerre longue et ruineuse avec la France, non seulement il n’avait pu vendre son art mais en plus, à son grand préjudice, les tableaux d’autres maîtres avec lesquels il faisait commerce lui étaient restés sur les bras. En conséquence et à cause de la grande charge de ses enfants, n’ayant aucun moyen proprement à lui, il avait pris tellement à cœur la décadence dans laquelle il se sentait déchoir qu’atteint d’une sorte de frénésie, en un jour ou un jour et demi il était passé d’un état de santé à la mort.

On remet deux tableaux, La jeune femme écrivant une lettre devant sa servante, et la Joueuse de guitare au boulanger Hendrick van Buyten en gage d’une importante dette de pain. Des arrangements se mettent en place entre Catharina Bolnes et sa propre mère pour soustraire certains biens de la succession aux créanciers : Catharina cède à sa mère une toile de son mari qui n’a jamais quitté la maison, sans doute celle à laquelle Vermeer et les siens tenaient le plus, une de ses plus grandes toiles, L’art de la Peinture, qui est un autoportrait et aussi une allégorie : un peintre au travail y est représenté de dos vêtu à l’ancienne ; une très jeune femme pose avec les attributs de Clio, muse de l’Histoire : un livre, une couronne de lauriers pour la Gloire, et la trompette de la Renommée.

350 années plus tard, le 15 décembre dernier, le 15 décembre 2025, la ville de Delft reconnaissante invitait sa population à commémorer l’anniversaire de la mort du célèbre peintre Johannes Vermeer, dont la gloire et la renommée sont devenue une ressource économique de premier ordre pour la ville.

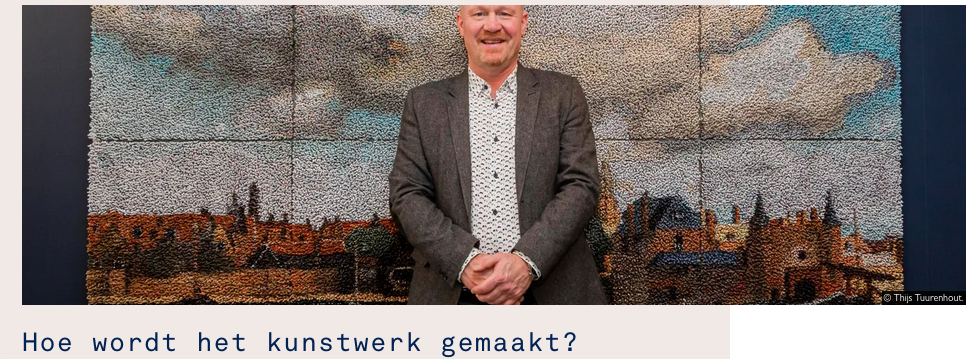

Pour ce moment festif, un autre artiste delftois, René Jacob, avait reçu commande d’une œuvre d’art partcipative: « Wij zijn Delf » (Nous sommes Delft) conçue selon un dispositif mûrement pensé: les habitants de la ville ont été invités à venir coller 110 851 petits sujets en terre de quatre centimètres de haut, modelés et colorés par l’artiste et son assistante, sur un support de seize panneaux mesurant au total plus de deux mètres sur deux mètres cinquante. Il s’agissait par cet artifce de reproduire dans un format monumental une des plus belles œuvres du grand maître : la superbe Vue de Delft connue du monde entier.

Le nombre des figurines correspond au nombre d’habitants de la ville estimé à l’époque de Vermeer. Madame Mies Warfemius,la plus vieille habitante de Delft, âgée de 106 ans, a posé la première figurine au printemps 2025 et tout au long des mois suivants, ceux qui le souhaitaient ont pu l’imiter, participant ainsi à la réalisation de « Wij zijn Delft » (Nous sommes Delft). La dernière figurine a été posée au moment de la cérémonie d’inauguration, le 15 décembre dernier, par une femme enceinte habitante de Delft qui s’apprêtait accoucher le jour-même.

La ville de Delft se félicite de ce projet empathique qui a permis à ses citoyens de travailler ensemble à l’élaboration d’un tableau qui prouve que l’art est un langage que tout le monde peut parler.

Durant ce weekend de fête, cinq hotspots Vermeer ont aussi été mis en place dans le centre-ville de Delft : des guides, reconnaissables à leur grand badge «Vermeer 350», expliquaient le lien entre chacun de ces lieux et le peintre.

Un concert multimédia «Comment sonne Vermeer ?», a été offert au public : devant les peintures projetées sur grand écran les musiciens ont interprété des œuvres conçues pour faire entendre la tranquillité et la lumière des tableaux de Vermeer.

Enfin, une collection de huit pièces commémoratives disponibles séparément au prix de 49,95 euros l’unité a été frappée. Chaque pièce représente une des huit œuvres les plus célèbres du peintre. L’ensemble de la collection est également disponible dans une cassette au prix de 395 euros. Ont de plus été frappées deux pièces commémoratives extra-lourdes, (de un kilo chacune), de la Jeune flle à la perle et la Laitière, ce qui constitue une première absolue pour les Pays-Bas. Ces pièces sont en vente à la boutique du Vermeer Centrum Delft au prix de 799 euros l’unité.

À noter que l’on célèbrera en 2032 le 400e anniversaire de la naissance du peintre.

#96/ Tout autour de Vermeer (1)

#98/ Tout autour de Vermeer (2)

#103 / Tout autour de Vermeer (3)

#108/ Tout autour de Vermeer (4)

#112/ Tout autour de Vermeer (5)

#116/ Tout autour de Vermeer (6)

#120/ Tout autour de Vermeer (7)

#127/ Tout autour de Vermeer (8)

#132/ Tout autour de Vermeer (9)

#137/ Tout autour de Vermeer (10)

#143/ Tout autour de Vermeer (11)

#153/ Tout autour de Vermeer (12)

#156/ Tout autour de Vermeer (13)

#161/ Tout autour de Vermeer (14)

#165/ Tout autour de Vermeer (15)

#170/ Tout autour de Vermeer (16)

#179/ Tout autour de Vermeer (17)

#186/ Tout autour de Vermeer (18)

#205/ Tout autour de Vermeer (19)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci