1

Le titre (Lesécolesd’artnesontpascapitalistes) engage immédiatement la grimace : comment un truc pourrait échapper au capitalisme alors même que le moindre virus se tape gratuit le voyage de corps en corps en se collant simplement — parait-il — sur un grain de poussière ?

Si le titre avait été IL N’Y A PAS DE CAPITALISME EN ÉCOLE D’ART, alors peut-être que tous les grains de poussière se seraient amalgamés en un énorme Godzilla en bitcoin de chez Open AI pour rappeler qui c’était le patron du monde et que c’était pas la peine d’aller plus loin dans les spéculations sans consulter les agences en régulation du savoir pertinent et autorisé (ou alors bon, ok, si c’est encore une œuvre d’art, bon ça va… militante, encore mieux).

2

En proposant ce double titrage — car malgré une belle nuance, on peut vite lire l’un dans l’autre — dans une première approche de ce texte au cours d’un regroupement d’artistes (prof·es et ancien·nes étudiant·es d’écoles d’art1) ça n’a pas manqué : une machine de savant·es en capitalisme (c’est vrai que nous sommes spécialistes en la matière, quotidienne de nos vies) a commencé à lancer tous les missiles certifiant l’omniprésence capitaliste en école d’art (comme ailleurs)…

La lutte se résume souvent au rappel irréfutable par les dominés (à différents niveaux) de la présence et de la force du dominant, comme pour entériner et valider la domination (et alors la pertinence de la lutte, comme sa cause perdue d’avance…). Ce penchant célébrant toujours plus cette domination qu’il ne la combat. Ça donne effectivement la mesure de la domination et de la passion qu’elle suscite.

1) Convention aR, les 10 ans, chez Vadim à Gratens — 19 20 21 septembre 2025 https://conv-ar.github.io/

3

La plupart des luttes médiatisées (celles qu’on connait : qui parlent et font parler d’elles plus fort que les autres) fonctionnent toujours mieux comme campagne marketing de la force de l’ennemi dénoncé qu’elles n’entament ce qu’il faudrait de ses appuis pour le fragiliser un peu.

Ici encore, sans m’en prendre à l’objet de lutte — confuse (et hypocrite) — que représente le capitalisme, je m’emploie à en questionner la lutte et ses moyens, alors que c’est bien ailleurs que se situe le propos initial, à l’autre pôle même.

4

Alors oui : le cadre administratif, ses manières, ses contrôles — une capacité d’innovation digne des œuvres d’art — pour ne pas être des inventions capitalistes, s’instrumentalisent très simplement. La direction, oui évidemment, son tournant manageurial, sa fascination présidentielle, qui fait qu’à chaque élection nationale, de nouvelles subtilités, entre indifférence et humiliation, fleurissent, les injonctions en termes de compétences et de professionnalisation, les histoires de budget, d’Europe, de compétition technologique… et encore beaucoup d’autres ingéniosités d’époque sur le mode de l’adaptation telle que définie et étudiée par Barbara Stiegler2 et tout ce qu’il faut mieux oublier et ignorer (ça prend toute la place sinon…), grignotent notre monde et forcément les écoles qui en font partie, comme corps supplémentaires à infecter.

2) Barbara Stiegler, « Il faut s’adapter » : Sur un nouvel impératif politique, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2019.

5

On ne va pas s’étaler sur la contagion, les expertises en tragédie pullulent. Ce qui critique le mal se vend comme des petits pains sur l’étal du malin : c’est le jeu. La boucle sacrificielle reste l’enjeu tragique. On ne ferait pas le poids face au monstre dans lequel nous logeons mondialement et la somme d’ouvrages capitalo-contrariés qui rampent sur son dos, notamment sur la marchandisation des écoles, du savoir, de la formation… tout ça nous attend en librairie contre un coup de carte bleue au bon endroit ou dans la beauté d’un geste habile, supposant un contact.

Un autre travail serait justement de voir — quitte à utiliser un microscope, mais une observation immédiate suffira, tant le capitalisme est aussi une histoire de média : de transport en grain — à quel endroit il n’y a pas tellement de raison d’être pour le capitalisme, à quel endroit on s’en passe sans même le vouloir. Un endroit où il n’est pas actif, pas utile, où il ne sert pas et ne cherche pas à se servir. L’endroit, pour reprendre cette bonne vieille étymologie de « négociation », où l’otium n’est pas nié, parce qu’il n’y a rien à négocier : de l’échange, libre mais sans marché.

6

Dès lors que le capitalisme, c’est nous (les humain·es ont inventé le capitalisme — bien après l’art — et contribuent à l’entretenir et le réinventer chaque jour), qu’il n’y a, par exemple, pas de différence entre celleux qui disent qu’il n’y a pas de problème de climat et celleux qui dénoncent le contraire : les deux travaillent (chacun·e à leur niveau ici aussi) contre l’écosystème, seul leur discours diffère, qu’en école d’art, c’est encore nous, les humain·es, qui enseignons et étudions, que nous portons le capitalisme avec nous, comme régime3 commun, à l’école, je ne vois pas comment il nous serait possible de fabuler un contre-récit, aussi critique soit-il et encore moins prétendre que c’est « pas nous »…

3) À l’école d’avant on apprenait la différence entre régime (démocratique, autoritaire, totalitaire, …) et système (capitalisme, communiste, …), c’était le bon temps du clivage facile des années 80, avec les « deux blocs », désormais on peut penser que le système s’est fondu dans le régime : que le capitalisme est le seul régime qui reste.

7

Le tout petit travail qu’on peut faire, si jamais on se trouve à un tel endroit, et qui se fait alors tout seul et qui n’est justement pas très spectaculaire, qui ne lutte même pas, serait juste de situer, nommer l’endroit où une part de nous s’exprime et se produit sans capitalisme.

Observer et décrire ce lieu où le capitalisme ne s’exprime pas à travers nous, le moment où quelque chose se produit sans cette valeur générique : hors-régime. Le quelque part où nous sommes capables, même sans y penser, d’autre chose (sinon c’est foutu).

8

Le lieu, la relation qui permet cette observation est celui où nous travaillons4 — l’école d’art — et le propos préalable n’est qu’une torsion de l’hypothèse principale quant à la suspension involontaire du capitalisme dans nos écoles. Il fallait un peu dégager le terrain, encore et toujours, pour voir autre chose que l’évidence supposée (qui domine effectivement, déjà idéologiquement) et laisser apparaître5 cette autre évidence de nos pratiques qui ne demande qu’à être formulée.

4) Même si ce verbe aussi pourrait être questionné, pourtant après une certaine durée hebdomadaire de ce travail, il semble qu’effectivement pas mal d’énergie ait été dépensée et qu’un salaire arrive à la fin du mois : agencement qui impose la notion de travail.

5) « Le régime du tout-visible, celui de la présentation incessante à tous et à chacun d’un réel indissociable de son image, n’est pas la libération de l’apparence. C’est au contraire sa perte. (…) La « perte du réel » est en fait une perte de l’apparence. » Jacques Rancière, La Mésentente : Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 145.

9

•••

Une école d’art est une trajectoire. On pourrait décomposer ce parcours tel que ce mot l’implique : traje·c·t·oire. À la fois trajet : un temps et une durée ; et trajectoire, un espace traversé et un lieu. Quand le mot espace n’existait pas encore, alors que lieu (loci) était courant, on parlait de spatium6 pour évoquer un lieu, sa surface, le temps de ce qui pouvait s’y dérouler, l’action, l’évènement qui pouvait s’y passer… une école d’art serait un spatium à sa façon. Notons que tout ce que nous pourrons dire pourrait être retenu pour bien d’autres lieux, de formation ou non — de même qu’une œuvre d’art est souvent un cumule de temps et d’espace, comme la plupart des objets, des choses, des êtres — (et bien sûr, retenu contre nous aussi). Profitons de ce moment pour évoquer la « notion » MA : temps et espace confondus, « Ma (間) est un terme japonais qui signifie « intervalle », « espace », « durée », « distance ». Son kanji symbolise un soleil entouré par une porte. Ce terme est employé comme concept d’esthétique, il fait référence aux variations subjectives du vide (silence, espace, durée, etc.) qui relie deux objets, deux phénomènes séparés ».

6) Paul Zumthor, La mesure du monde – Représentation de l’espace au Moyen Âge, Seuil, 2014.

7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma_(esthétique)

10

11

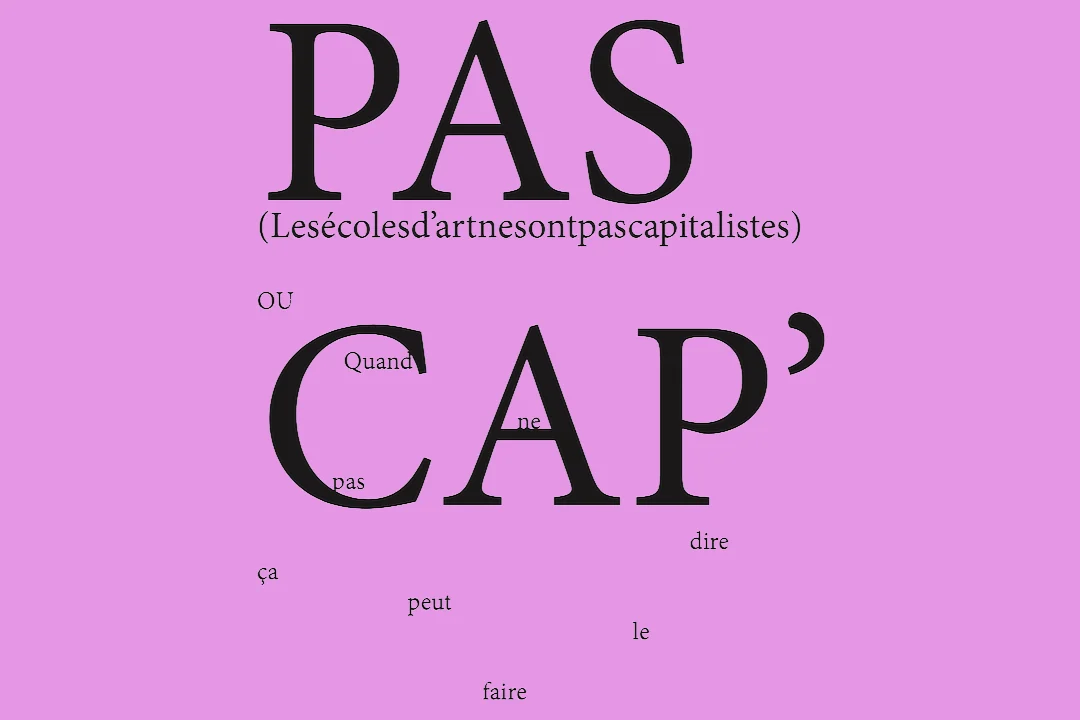

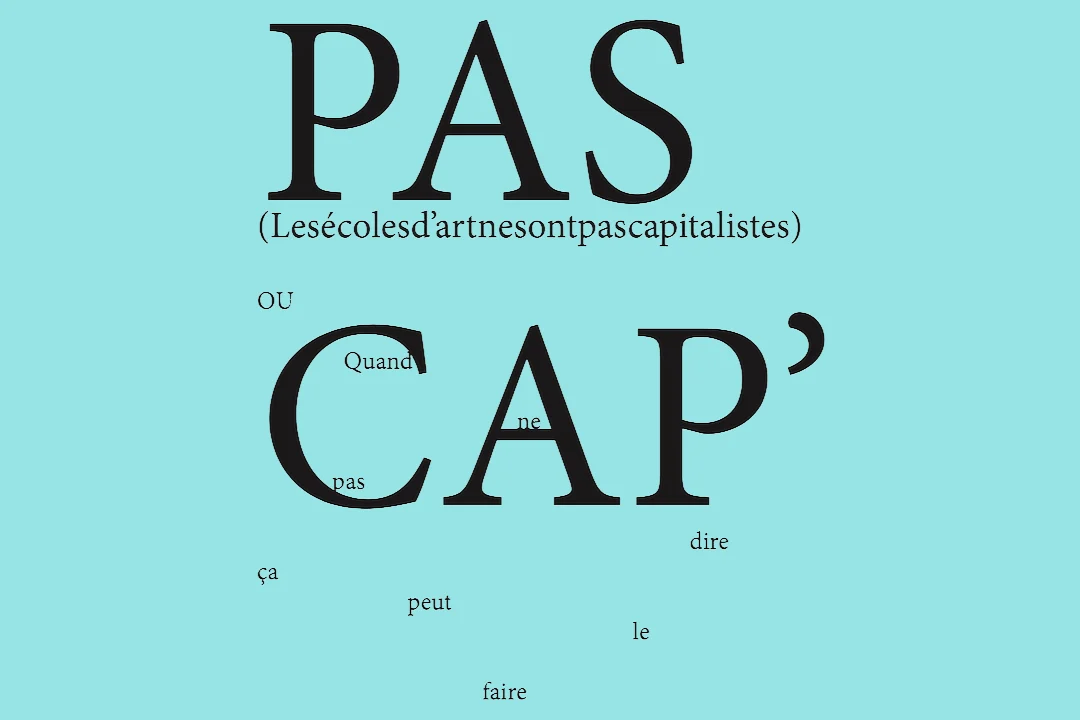

Ce MA des écoles d’art destine à la pratique artistique sans jamais pouvoir promettre par sa formation aucune des nécessités censées assurer l’exercice futur de la vie d’artiste (des vies, car heureusement il existe des pratiques de l’art hors devenir capitaliste, tel que la vie d’artiste pourrait le laisser entendre). Elle peut au mieux en induire le devenir selon les différents modes d’existence accessibles à l’école. Ou encore, ce MA de l’école est une promesse par non-dit : on parle plus au présent qu’au futur en école d’art. Si jamais ce présent incarne un futur, c’est dans l’imaginaire que nos corps de profartiste porteraient comme projection étudiante d’un devenir, jamais validé verbalement, toujours actif comme trouble :

quand ne pas dire ça peut le faire…

—————

Nous pourrions faire une petite pause le temps de penser l’ouverture d’une autre partie qui étudierait ces deux questions :

– Quelles sont les nécessités censées assurer l’exercice des vies d’artiste ?

– Quels sont ces modes d’existences auxquels l’école confronte les étudiant·es ?

—————

(#182) PAS CAP’ (2/4)

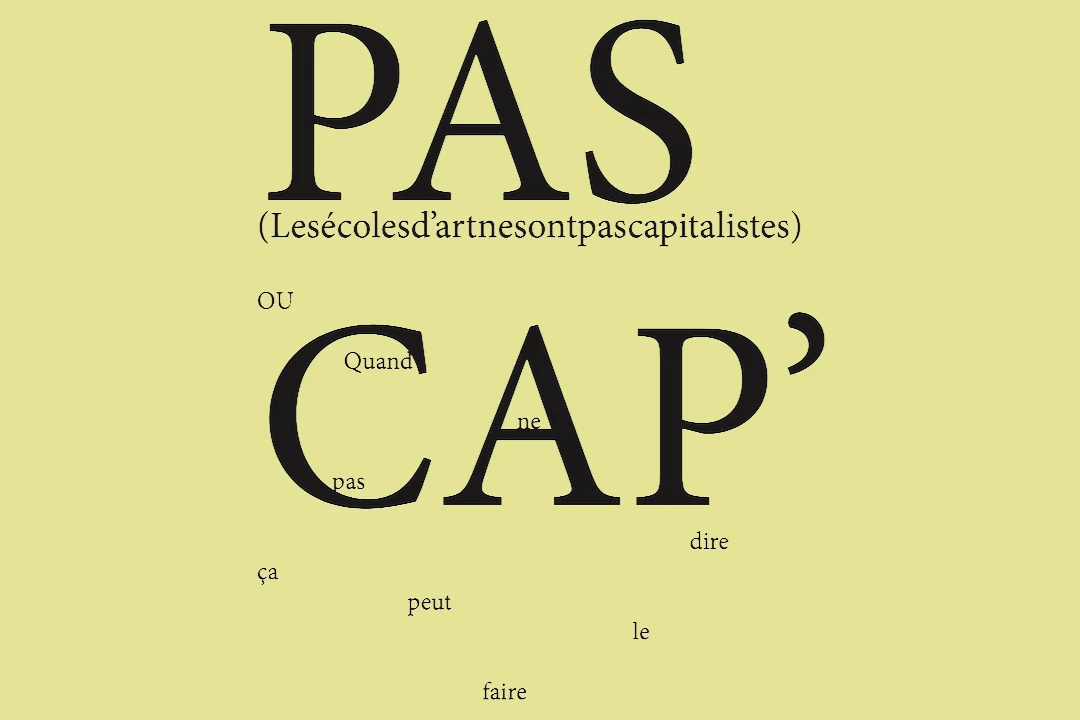

(#183) PAS CAP’ (3/4)

(#184) PAS CAP’ (4/4)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci