Depuis trois jours

(#135) Depuis trois ans

(#136) Depuis trois semaines

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Depuis trois jours

(#135) Depuis trois ans

(#136) Depuis trois semaines

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Les traces d’un voyage effectué il y a des années pour voir toutes les peintures de Vermeer se révèlent au contact d’une situation, d’une parole, d’une sensation. Il en découle parfois de courts textes dont certains paraîtront ici.

Au bout du vieux canal (Oude Delft), au port triangulaire de Zuildkolk, là où on pouvait, à l’époque de Vermeer, s’embarquer pour une destination plus ou moins lointaine, des enfants font du skate et du roller à côté des panneaux pour touristes, abimés, mal visibles, qui indiquent l’endroit d’où aurait été peinte la Vue de Delft.

Vermeer a toute sa vie habité Delft où il semble qu’il ait joui d’une certaine notabilité, il ne devait pas lui être facile de flâner sans but dans les rues et le long des canaux sans tomber sur une personne de connaissance dont la conversation vous ramène aussitôt aux affaires courantes.

Vermeer a consacré deux peintures à sa ville : un petit tableau, la ruelle, qui en montre un détail, une maison vue depuis la rue avec, portes ouvertes, aperçu sur l’animation du quotidien : la cour, le trottoir, les enfants jouant, les femmes vaquant à leur activité domestique ; un grand tableau : La vue de Delft. Toutes les autres peintures montrent des intérieurs.

S’installer pour peindre en surplomb de cette berge où on placera des commères qui bavardent, des passagers attendant un embarquement. Un emplacement d’où le spectateur n’aura pas d’autre moyen que ses yeux pour atteindre la ville qui se dessine en face. Il restera à l’extérieur. Il pourra contempler le ciel qui occupe les deux tiers du tableau, le détail d’une dentelle d’édifices que celui qui peint connaît parfaitement, maison par maison. On est assez proche, mais il n’y a pas de pont pour enjamber le canal. On voit deux portes, la porte de Schiedam et la porte de Rotterdam. Les personnages situés sur l’autre berge sont des petites taches insignifiantes qu’il faut chercher. Proche ou lointain? – quel mot pourrait dire les deux à la fois ? Stable et flottant.

Sur la gauche, le long toit ocre rouge des entrepôts de l’Oost-Indisch Huis, la maison des Indes orientales, qui relie Delft à l’Asie, dit la richesse de la ville à ceux qui la connaissent. S’il avait travaillé comme ses cousins pour la compagnie des Indes, la plus puissante organisation commerciale du monde à son époque, Vermeer aurait eu un autre destin. Peut-être aurait-il disparu dans un voyage lointain laissant à la postérité quelques compositions de fleurs exotiques et d’animaux étranges.

Peindre la ville dans cette fraîcheur douce d’une journée à temps instable qui se lève. Déployer pour une fois, pour une seule fois, ce grand ciel, qui dans les autres peintures n’est là qu’en contrepoint, invisible derrière la fenêtre qui fait entrer la lumière sans livrer jamais d’image du dehors. Ciel immense, généreux, où voyagent des nuages massifs qui sont le contraire du ruban des architectures vibrantes égrenées le long de l’eau.

Horizontalité, harmonie, équilibre.

L’acuité jubilatoire que procurent les idées, les envies, les images qui vous emplissent au fl d’une promenade fraîche dans un matin solitaire. Puis quelqu’un vous touche l’épaule, «belle journée», dit-il et il vous parle d’une affaire qu’il va falloir discuter lors de la prochaine réunion du syndic, une affaire qui a son importance, et vous redescendez sur terre.

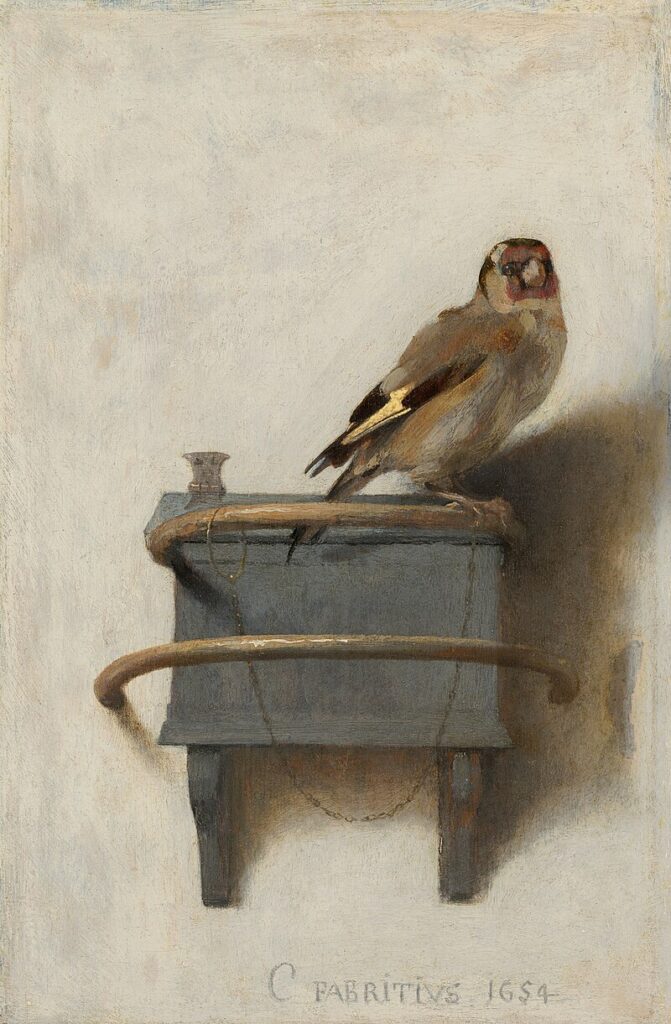

Nous sommes au sud de la ville, son visage discrètement portuaire et commercial ne trahit rien de la catastrophe qui quelques années plus tôt en a détruit la partie nord est, sans doute encore en reconstruction au moment ou Vermeer peint son tableau: l’explosion de la poudrière, le 12 octobre 1654 , à 10h15 du matin, 30 tonnes de poudre, des centaines de morts jamais exactement dénombrés, parmi lesquels le peintre Carel Fabritius, phœnix des cendres duquel, nous dit un quatrain paru à l’époque dans un ouvrage consacré à la description de Delft, renaquit le talent de Vermeer. L’histoire ne dit pas ce que devint le chardonneret perché sur sa mangeoire dont Fabritius avait fait un portrait qui émerveille toujours.

Un peu de brise sur l’eau, des bateaux amarrés, le reflet plissé des bâtiments, les deux harenguiers et leurs ombres sur ombre.

#96/ Tout autour de Vermeer (1)

#98/ Tout autour de Vermeer (2)

#103 / Tout autour de Vermeer (3)

#108/ Tout autour de Vermeer (4)

#112/ Tout autour de Vermeer (5)

#116/ Tout autour de Vermeer (6)

#120/ Tout autour de Vermeer (7)

#127/ Tout autour de Vermeer (8)

#132/ Tout autour de Vermeer (9)

Depuis trois semaines

(#135) Depuis trois ans, par Élisabeth Sierra

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Depuis trois ans

Élisabeth Sierra

Née en 1995 en Essonne, pas bougé depuis. J’écris et je fais des photographies et c’est assez difficile de se dire que c’est un travail, ou même qu’il pourrait intéresser quelqu’un ou même être rémunérateur, bref je suis serveuse quarante heures par semaine dans une brasserie. Ce monde a un sens caché, qui nous échappe encore, il faut chercher. J’aimerais bien rencontrer de gens qui cherchent mais pour cela il faut impressionner d’autres gens, des gens qui ne sont pas trop en Essonne, je bute sur des problèmes de réseaux, de mobilité, de grosse flemme et sûrement de pertinence de ma faible production naissante.

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

« Retour vers le futur » TINA vous propose de redécouvrir des textes /// 1985

Une liste de questions rédigée en 1985 par Michel Batlle et publiée sous forme de poster.

1 – L’art sera-t-il une évolution logique de l’art d’aujourd’hui ?

2 – L’art sera-t-il international, cosmopolite, autochtone ?

3 – L’art sera-t-il assimilé par la culture donc l’émanation d’une pensée dominante ?

4 – L’art saura-t-il toucher tous nos sens en même temps ?

5 – L’art sera-t-il des idées, des sensations, des sentiments, des obsessions ?

6 – L’art sera-t-il obligatoire et banalisé ?

7 – L’art sera-t-il questionnements, solutions-réponses, expérimental, ornemental ?

8 – L’art sera-t-il libre, domestique ?

9 – L’art sera-t-il individuel, collectif, égocentrique, anonyme ?

10 – L’art sera-t-il un retour en arrière ?

11 – L’art sera-t-il une thérapie ?

12 – L’art sera-t-il socialiste, capitaliste, révolutionnaire, anarchiste, poétique ?

13 – L’art sera-t-il une quête du beau et de l’harmonie ?

14 – L’art sera-t-il un engagement, un refus, un refuge ?

15 – L’art sera-t-il gratuit ou objet de commerce et de spéculation ?

16 – L’art sera-t-il populaire, élitiste, pour les pauvres, pour les riches ?

17 – L’art sera-t-il révisionniste de l’histoire de l’art ?

18 – L’art sera-t-il technologique, écologique, humaniste ?

19 – L’art sera-t-il courageux, héroïque, non violent, existentiel ?

20 – L’art existera-t-il sans le nouveau ?

21 – L’art sera-t-il considéré comme une imposture ?

22 – L’art sera-t-il concept, stratégie, produit fini, « Approximatif et Négligé » ?

23 – L’art sera-t-il mystique, sacré, matérialiste ?

24 – L’art sera-t-il tyran, victime, rescapé ?

25 – L’art existera -t-il sans les médias, luttera-t-il contre eux, sera-t-il lui- même un média ?

26 – L’art déclenchera-t-il des « Guerres Culturelles » ?

27 – L’art s’inspirera-t-il de l’art, de la vie ?

28 – L’art sera-t-il l’académisme de l’art précédent ?

29 – L’art sera-t-il absence d’art ?

30 – L’art sera-t-il spécialisé, universel ?

31 – L’art changera-t-il les critères d’art et d’artiste ?

32 – L’art sera-t-il un travail, un loisir, un combat ?

33 – L’art sera-t-il « Articide » ?

Michel Batlle

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Batlle

et co-auteur avec vs_price de « Futur fracassé » aux éditions JOU audio.

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Il est flic. Il prend sa moto. Il monte dessus et il roule. Il rentre dans la caserne. Il gare sa moto. Il ne sait plus où sont les mots. Les vrais. Ceux qu’on devrait employer. Il ne sait pas. Parfois il dit Gare, parfois il dit Range. Il sait pas trop. Quel est le meilleur des mots, il doute. Il dit comme sa mère qui ne savait pas trop les mots. Sa mère connaissait des mots, mais pas les bons. C’était jamais les bons mots qu’elle disait. Il faudrait connaître les bons mots pour une fois. Un jour, se dit-il, un jour je connaîtrais les bons mots. Pas comme ma mère qui connaissait que les mauvais. Ma mère avait toujours un mauvais mot pour lui. C’était lequel déjà. Il ne se souvient plus. Quand il ne se souvient pas d’un mot, c’est mauvais signe. Ça veut dire qu’il a changé quelque chose dans son mode opératoire. C’est comme un criminel. Un criminel dans la police. Un criminel dans les mots. Il a ses modes opératoires qui diffèrent. Il oublie les mots quand ça va mal. Quand ça ne va pas trop bien, il sait plus rien. Et quand ça va trop bien, il connaît le bon mot, mais c’est louche. Et là ça allait mal entre lui et sa mère. Il avait fait une connerie et sa mère avait utilisé un mot pour le décrire. Elle avait lancé ça comme un coup de ceinturon. Ou plutôt comme une serpette. On entendait le mot cingler dans l’air. Il fendait l’air et l’esprit ce mot qu’avait jeté sa mère. Elle lui avait lancé en plein visage. Ça lui collait dans la tête, mais à force ça s’est décollé. Il ne savait plus le mot qu’elle avait prononcé. Sa mère avait lancé un mot comme un lanceur de couteau, et sans qu’il s’y attende il avait reçu cette étoile de Ninja en plein front. Elle s’était peut-être trompée de mot, mais en fait elle avait utilisé le bon. C’était le bon mot pour le tuer, lui, même si c’était injuste, tout à fait disproportionné. Sans doute lui avait-elle balancé un Petit sadique, ou quelque chose dans le genre, sans qu’il ne puisse rien dire, rien penser. Il pensait à ça, cette erreur de définition qui avait marqué son correspondant. Ce n’était pas comme cet écrivain qui cherchait aussi le bon mot, mais ne le trouvait pas et ne se serait pas aventuré à en balancer un autre au lecteur lambda. L’écrivain avait perdu le mot, il le cherchait depuis le début de son livre et personne ne pouvait l’aider. On a fini par savoir que c’était le nom d’un communiste. Il avait oublié le nom, parce que lui n’était plus communiste, ou alors il était encore communiste mais avait maintenant une vie de bourgeois. Un bourgeois qui boit du Chianti d’après l’auteur du livre. Et les bourgeois qui boivent du Chianti ne peuvent plus se souvenir du nom d’un communiste. Peuvent-ils même se souvenir du mot communisme. Le mot communisme est pour eux un vieux nom oublié.

Il rentre dans sa caserne. Il est flic. Il a un collègue. Le collègue s’enferme dans le local des archives où il y a la machine à café. Le collègue s’enferme avec sa collègue. Le collègue boit le café avec la collègue dans la salle où il y a la machine à café. C’est aussi l’endroit où on fait les PVR. Le PVR ça veut dire Pain-Vin-Rillettes. C’est une région où on fait des rillettes. Le collègue blague devant sa collègue, il dit que dans cette région il y a des champs de rillettes à perte de vue. Lui et sa collègue doivent amener le PVR pour toute la brigade. La brigade tous les vendredis matin à 10 heures attend le Pain-Vin-Rillettes. Et lui et sa collègue, avant d’aller chercher les rillettes et le pain et le vin au supermarché, ils passent chez lui et lui il montre la chambre à coucher à sa collègue. La chambre où ils dorment, lui et sa femme. Et là le collègue il veut coucher avec elle, mais ils n’osent pas. Et puis après ils vont chercher le PVR pour les collègues. Les collègues trouvent qu’ils mettent trop de temps pour amener le PVR. Les collègues s’impatientent. Tous les vendredis matin c’est le PVR, à 10 heures tapante. A 10h la brigade fait une pause. Au PVR tout le monde boit du vin, mange du saucisson et des rillettes. Il y a aussi des cornichons. Tout le monde prend du fromage avec du pain et discute. C’est comme ça tous les vendredis. Tous les vendredis c’est PVR le matin et grand nettoyage des bureaux l’après-midi. Tout le monde est détendu et en tenue de sport. Et tous les vendredis c’est le collègue et la collègue qui vont chercher le PVR et qui passent avant chez lui pour regarder le lit de la chambre où lui il dort avec sa femme. Sa collègue regarde longuement le lit et lui il regarde longuement sa collègue, puis ils vont chercher le PVR et arrivent en retard. Les collègues s’impatientent. Le capitaine s’enferme ensuite dans son bureau. Après le PVR le capitaine s’enferme dans son bureau pour dégueuler. Les autres vont bouffer au mess des sous-officiers. Tout le monde va au mess et en passant demande au capitaine s’il vient manger. On va tous manger au mess, capitaine, vous venez au mess ? Ils entendent le capitaine dégueuler à sa fenêtre. Les collègues toquent à la porte du capitaine. Ils lui disent qu’ils vont tous manger au mess, ce qui le fait encore plus dégueuler. Il est coincé dans son bureau. Tout le monde écoute à la porte et l’invite au mess. Tout le monde rigole discrètement. Le capitaine leur dit qu’il préfère rester dans son bureau. Tout le monde va à la porte écouter dégueuler le capitaine. Il a trop mangé de pvr et surtout bu trop de vin. Et pas que du vin, mais aussi du Ricard. Le capitaine fait des mélanges et il n’a pas l’habitude, les sous-officiers l’ont piégé. Alors après il part dégueuler dans son bureau pendant que les autres rigolent au mess. Nous ne pouvons plus être des communistes car nous sommes des malades. Nous sommes malades de nos années. Toutes nos années sont des années de malades. Nos années 2000 et nos années 90. Nous sommes malades de toutes ces années et de toutes les autres. Nous sommes malades des années 80. Nous regrettons les années 80. Nous regrettons les années 70. Nous sommes malades des années 2010. Des années 90, 80 et 70. Nous sommes malades des années 60. Nous sommes des grands malades des années 50. Nous avons toujours été des malades, car nous regrettons les années de notre asservissement. Nous avons été asservis pendant des années et nous regrettons cet asservissement.

Il veut tout savoir. Il est flic. Il fait le grand nettoyage. Tout le monde est cuit dans sa caserne. Lui il nettoie, à grandes eaux les mots. Le grand couloir de la brigade, il y fait les quatre-cents pas. Il va d’un bout à l’autre, il déverse plein de mots dedans. Puis il prend la grande raclette. C’est comme sur le bateau, il dit ça. C’est comme quand il était sur le bateau. Le grand nettoyage. Quand il voguait sur le bateau. Quand il était marin. Maintenant il est flic. Il n’est plus marinier. Ça lui rappelle cette chanson. Mais il en préfère une autre, où il est question de poisson. Il aime bien chanter pendant qu’il nettoie. Il croit ça, il croit qu’il aime chanter. Alors il écrit des chansons avec les conversations. Il note les conversations des collègues. Il aimerait aussi les entendre chanter. Personne ne chante dans la caserne, sauf pour donner le ton dans le peloton. Le peloton d’intervention. Ou pour les chants de bivouacs, la popote. Des chants de popote, voilà plutôt ce qu’il sait écrire, lui.

Il est flic, il fait sa communion. On lui fait cadeau d’un magnétophone. Il enregistre tout le monde. Tonton Aimé chante une chanson pendant la communion, ainsi que Tante Ray qui chante Le temps des cerises. Tonton Gérard pelote les seins. Tonton Jean caresse les cuisses. Tonton Henri fume du gris avec tante Francine et tante Charlotte. Tante Marthe rigole et dit C’est pas dieu possible. Il est flic il a onze ans il enregistre la télé. Il enregistre les chansons du film Help et il se met face au mur de la cuisine. Il est maintenant face au mur et met en route le magnétophone pour faire Help. Il est flic, il chante Help devant le mur de sa cuisine.

Nous venons des voix qui habitent un pays sans nous.

Il est flic (extrait d’un texte en cours à paraître en 2026 chez P.O.L.)

photo Charles Pennequin en lecture

https://www.charles-pennequin.com/

Photographie de l’article : Charles Pennequin par © Gaël Dadies, 2014.

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Les traces d’un voyage effectué il y a des années pour voir toutes les peintures de Vermeer se révèlent au contact d’une situation, d’une parole, d’une sensation. Il en découle parfois de courts textes dont certains paraîtront ici.

Elle dit : les lettres. Tous les jours cet été-là, ils s’écrivaient des lettres.« Ma bien aimée… ma toute aimée…mon ange… » Je viens de rentrer, je n’ai pas sommeil et j’ai une si grande envie de t’avoir près de moi qu’il faut que je vienne à ma table pour te parler comme je le peux… Elle tenait la lettre avec une main tremblante, ses pensées étaient si confuses qu’elle n’en avait aucun distincte, et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, qu’elle ne connaissait point et qu’elle n’avait jamais ressentie …Voilà bien longtemps que je ne vous ai plus écrit… Elle était restée à Paris, il était à Rochefort, avec son fils encore enfant, il avait pris une location, chez une coiffeuse. Quant à moi, je reste là sans bouger, parce que je ne fais qu’attendre une lettre de vous encore et encore et que je vous attendrai sans doute très longtemps… Pourquoi dans votre lettre me demandez-vous si je veux que vous veniez et quelle réponse attendez-vous, vu que vous m’avez promis de venir mardi et que je vous attends chaque jour avec impatience ?… Le matin elle se précipitait, enfin elle n’osait pas descendre en peignoir. Et pour s’habiller il fallait se préparer, il fallait du temps, elle n’aurait pas imaginé à l’époque descendre comme ça, précipitamment, habillée à la sauvette. Elles se préparait vite, mais même vite cela prenait du temps, avec les exigences qu’elle avait pour son apparence. Et elle descendait en courant chercher la lettre.Une jeune femme, sa servante, une lettre, une marine accrochée au mur… Votre lettre datée du 1er août, à laquelle vous attendiez une réponse lundi, n’est arrivée que mercredi 6 août…Ton gracieux geste de doigts sur le portable, cliquer… Chère âme, pourquoi t’ai-je quittée ? pourquoi m’as-tu laissé partir ?… Il dit qu’il ne montrerait pas la lettre, mais qu’il en lirait quelques endroits qui feraient juger que peu d’hommes en recevaient de pareilles… Rien ? Tu as eu des lettres de moi vendredi et samedi et tu ne m’écris pas un mot ?… Lirez-vous cette lettre ? Donnerez-vous une minute à ces rêves ?… Il s’en alla chez lui avec impatience pour voir s’il n’y avait point laissé la lettre qui lui manquait… Elle lit la nuit sur sa liseuse des correspondances amoureuse tandis qu’il dort auprès d’elle… Que connais-tu de l’attente d’autrefois, quand on guettait le courrier ? J’ai une lettre pour vous. Il la montra ; une enveloppe écrite au crayon, tachée d’empreintes digitales et vieille de trois semaines… Lui-aussi, il le lui racontait dans ses lettres, se précipitait dès qu’il entendait le vélo du facteur repartir pour chercher la lettre qui l’attendait chez la coiffeuse. Mais le lundi, le salon était fermé. De la cabine de téléphone située tout à côté d’où il appelait chaque jour, il lui disait, je vois ta lettre, le facteur l’a glissée sous la porte vitrée du salon de coiffure, mais je ne peux pas l’attraper. j’en aurai deux demain. J’essaie d’imaginer ce que tu fais, et je me demande avec étonnement pourquoi tu n’es pas là. Je n’ai pas de lettre de toi depuis dimanche. Je ne peux pas savoir ce qui s’est passé. Ma lettre t’a-t-elle blessée ?… Elle lut cette lettre et la relut plusieurs fois sans savoir néanmoins ce qu’elle avait lu. Elle passa la nuit sans faire autre chose que relire la lettre qu’elle avait entre les mains… L’arrivée d’une lettre portée par la servante a interrompu l’activité de la jeune femme… Le hasard ft qu’en soupant on parla de jolies lettres, il dit qu’il en avait une sur lui plus jolies que toutes celles qui avaient jamais été écrites… qu’il était tombé une lettre de galanterie de sa poche, qu’on avait raconté une grande partie de ce qui était dans cette lettre…Vous pouvez vous imaginer avec quel plaisir j’ai lu votre lettre. Et je découvre en elle un certain ton qui me fait vraiment regretter que pendant des années nous ne nous sommes pas rencontrés… Le voilà assis en face d’elle, encore dans sa tenue de voyage, il est rentré, ils prennent un verre, elle sourit.

#96/ Tout autour de Vermeer (1)

#98/ Tout autour de Vermeer (2)

#103 / Tout autour de Vermeer (3)

#108/ Tout autour de Vermeer (4)

#112/ Tout autour de Vermeer (5)

#116/ Tout autour de Vermeer (6)

#120/ Tout autour de Vermeer (7)

#127/ Tout autour de Vermeer (8)

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Hubert Guillaud, Les algorithmes contre la société

éditions La Fabrique, mars 2025, 14 euros

« Hubert Guillaud décrypte le fonctionnement de ces systèmes qui ne sont pas seulement défaillants et opaques mais intrusifs et despotiques. Alors que les possibilités ouvertes par la révolution numérique se referment sur nous comme un piège, il appelle à remettre la démocratie et la justice au cœur des calculs – ou à nous en défaire. »

extrait quatrième de couverture.

La thèse du livre est aussi claire qu’argumentée. La projet de société numérique est pilotée par l’idéologie néolibérale et non pas par des amoureux du bien-être, de l’émancipation et de la démocratie. Les biais des algorithmes utilisés par les entreprises privés (par exemple pour le recrutement ou la gestions des plannings des employés) ou par les services publics (par exemple la CAF ou France Travail) sont toujours discriminants, toujours orientés sur les plus précaires, toujours orientés vers la maximisation des profits. Au moment ou les polémiques sur les aides aux entreprises françaises sont légions, personne (ni l’État ni les entreprises bénéficiaires) n’est capable de justifier et d’évaluer ces aides (dommage qu’il n’y ait pas d’algorithmes créé pour cela plutôt que pour récupérer quelques millions d’aides sociales). Les chapitres 1 et 2 (sur 5) nous détaillent cela, avec un appareil critique assez fourni. Le chapitre 3 (Du marketing à l’économie numérique : la discrimination pour le profil) fait un tour d’horizon des nouvelles pratiques, des nouveaux outils numériques utilisés pour le profilage des clients, pour générer des prédictions (toujours aussi incertaines) mais surtout générer des données, ces mines d’or de l’économie. Le chapitre IV (De l’autoritarisme du numérique au risque fasciste des calculs) commence ainsi : « Il ne faut pas confondre l’autoritarisme des plateformes avec l’autoritarisme des « oligarques cupides de la tech ». Les grands patrons visionnaires de la Silicon Valley, adulés pour leur réussite économique, se distinguent surtout par leur style managérial brutal et tyrannique. Ils adhèrent massivement à une vision du monde hostile aux travailleurs. Bezos a bâti sa fortune sans considération pour ses magasiniers, payés à des salaires si faibles qu’ils sont nombreux à bénéficier de l’aide sociale. Les usines de Musk ne sont guère plus reluisantes : les accidents y sont deux fois plus fréquents que dans les usines du secteur de l’automobile. Dans ce « capitalisme sans capital », l’exploitation des travailleurs est fructueuse. Le capital-risqueur Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, pompeusement présenté comme le plus philosophe des entrepreneurs pour sa copieuse littérature managériale, explique que les entreprises ne doivent aucune loyauté à leurs employés et encourage les travailleurs à se considérer comme des indépendants. La vision du monde de ces entrepreneurs relève du pur cynisme. » pp 123-124.

Et enfin le chapitre 5 (Calculer autrement), chapitre le plus court mais peut être annonciateur d’un prochain livre, envisage ces outils numériques dans une perspective de gauche, collective et non plus individualiste.

Un essai court et clair, critique et motivant qui se détache largement de la production des essais sur le sujet.

Hubert Guillaud est animateur du blog Dans les algorithmes

https://danslesalgorithmes.net/

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

« Retour vers le futur » TINA vous propose de redécouvrir des textes /// 1992

Réponses du Cercle Ramo Nash au questionnaire “Qu’est-ce que l’art ?” proposé par Hervé Legros pour le magazine Documents sur l’art n°0, mars 92, p.34

Notre définition de l’art est le produit d’une analyse statistique des discours sur l’art que nous avons pu recueillir et stocker. Bien que le terme de croyance artistique soit rejeté par le programme avec lequel nous traitons ces informations, nous vous communiquons le résultat d’un examen méthodique de la liste de mots et d’associations que nous nous avez adressée le 8 janvier 92. (Nous en avons respecté l’ordre quoique sa logique nous échappe tout à fait).

1. Lexique :

Art : Protocole normatif à rétroaction positive (avec routine intégrée d’auto-dérégulation séquentielle) ayant pour seul objet la prescription de ses propres règles et pour unique fonction la validation périodique de ses opérateurs et de ses relais.

Chef-d’œuvre : désigne un coup trop bien joué pour porter efficacement.

Couleur : indicateur hiérarchique binaire (couleur/non couleur) marquant dans les revues spécialisées le crédit attaché à une œuvre, une exposition ou un artiste

(quadrichromie/simili).

Sculpture : occupation archaïque consistant à frapper un bloc d’un quelconque matériau avec un outil approprié. Aujourd’hui la sculpture consiste surtout à frapper les spectateurs (voir aussi Publicité). On dit parfois abusivement sculpture sociale.

Nature : (notre processeur d’idée ne reconnaît pas ce terme).

Peinture : passe-temps ancestral sous couvert duquel l’individu qui s’y adonne tente de faire le malin par tous les moyens mais dans certaines limites (le tableau). L’extension continue du champ où exercer sans risque son esprit a depuis longtemps rendu ces limites ridicules, d’où un malin plaisir à s’y tenir malgré tout, d’où la nécessité d’y être de plus en plus malin.

Portrait : un créneau à reprendre. (avis aux gagne-petits)

Composition : manière de retomber toujours sur ses pieds.

Abstraction : système de freinage. (?Bug?)

Espace : nouveau concept de voiture à vivre (Renault).

Réalités : ne s’emploie qu’au pluriel: constructions idéologiques polymorphes. Dans la guerre des réalitésTM, l’art reste un front secondaire.

Artiste : joueur imprudent qui ne s’est pas donné tous les moyens de contrôler la partie.

Exposition : plateau où sont visualisés les coups joués sous la table.

2. Associations :

Art comme religion : …(erreur de syntaxe probable)

Art comme sexualité : …(erreur de syntaxe probable)

Art comme Écologie : art et pollution sont indissociables. Cela commence à Lascaux avec l’utilisation des premières peintures des premiers professionnels (On peut toujours vanter la formule bio-dégradable de leurs pigments, il n’en reste pas moins que les artistes de Cro-Magnon ont définitivement altéré la couche immaculée de calcite qui s’était lentement cristallisée sur les parois de la caverne avant leur intrusion). Produire sans cesse de nouveaux objets caractérise une société incapable de gérer son écologie. L’art conceptuel aurait pu être un art vraiment écologique, mais la dématérialisation de l’œuvre a stimulé la

croissance de la production documentaire imprimée pour laquelle on a coupé beaucoup trop d’arbres.

Art comme jeu : comparaison qui pourrait servir de base à une modélisation opératoire si elle n’était pas aux mains des Pilleurs des possibilités.

Art comme Médecine : …(erreur de syntaxe probable)

Art comme Terrorisme : fantasme post-pubertaire lié à une certaine

mauvaise conscience face aux dysfonctionnements sociaux.

Autres associations proposées : aucune (nous prétendons rayer le mot comme du

dictionnaire – comme Mallarmé).

3. autres questions :

Œuvre d’art (depuis 1980) que nous aurions aimé réaliser : « La guerre des réalités » (Galerie Sylvana Lorenz, mai 91).

Principales orientations de l’art d’aujourd’hui : celles qui se seront imposées demain.

Qu’est-ce que l’Art finalement ? Une activité spécifique (parmi d’autres), dans un micro-milieu déterminé (parmi d’autres), à une époque donnée (parmi d’autres), au sein d’une culture particulière (parmi d’autres), sur une planète isolée (parmi d’autres). Somme toute, un phénomène assez curieux.

photo : Cercle Ramo Nash, « La guerre des réalités » (Powerglove Nintendo), 1992

Sans pub, sans subvention, en accès libre, TINA online est financé par les dons à partir de 1€ sur cette page >>>>> merci

Plus facile de signer une pétition que de changer ses modes de vie.

Trois clics plutôt que d’arrêter de prendre des bains chaque jour.

La mégabassine c’est toi peut-être aussi ?

Je connais trois personnes dites de gauche qui prennent chaque jour un bain, deux pendant l’été ou pendant des moments stressants.

On pose

160 litres x 365 jours = 58 400 litres

+

160 litres x 60 jours d’été : 9 600 litres

+

160 litres x 60 jours de stress = 9600 litres

soit 58 400 + 9 600 + 9 600 = 77 600 litres

multiplié par les 3 personnes que je connais = 232 800 litres

232 800 litres = 232,8 m3 par an

On calcule

le volume d’eau d’une douche (relativement rapide) à la place d’un bain, 40 litres soit quatre fois moins qu’un bain.

232,8 : 4 = 58, 2 m3

On calcule

la différence d’eau gâchée de l’eau nécessaire pour se laver (on garde la douche d’été quotidienne supplémentaire et les 60 douches déstressantes)

232, 8 m3 – 58,2 m3 = 174,6 m3 pour 3 personnes par an

174,6 : 3 = 58,2 m3 pour une personne

Je connais donc trois personnes dites de gauche responsables de délit de mégabassine personnelle qui gâchent 174,6 m3 d’eau par an pour se laver longuement, se détendre et ou se rafraichir. Et vous ?

Le volume d’eau moyen d’une mégabassine est d’environ 10 millions de m3

on pose

10 millions divisé par 58,2 = 171 821 personnes

1 mégabassine de 10 millions de m3 = 171 821 personnes qui prennent des bains au lieu de prendre des douches.

Combien de personnes prennent des douches plutôt que des bains en France, environ 52% (parait-il)

on pose

68 millions de français x 52 : 100 = 35 360 000 de français.e.s

35 360 000 x 58,2m3 = 2 057 952 000 m3 d’eau gâché par an par des personnes dites de gauche et dites de droite qui prennent des bains plutôt que des douches soit (divisé par 10 millions de m3 d’une mégabassine moyenne) = 205,79 mégabassines

Il y a ce que l’on veut

et il y a ce que l’on fait

on pose

Faut-il arrêter de lutter contre l’installation de mégabassine = non

Faut-il arrêter de prendre des bain = oui

Faut-il arrêter de perdre son temps à signer des pétitions sans conséquence plutôt que de changer ses modes de vie = (les matheux et matheuses c’est à vous)

On note

que les personnes dites de gauche qui prennent des bains à la fois pour se laver se détendre et se rafraichir peuvent aussi signer des pétitions contre les mégabassines sans perdre la boule ou la face.

On note

qu’il n’y a pas de pétitions en ligne pour l’interdiction de vente de baignoires, ces mégabassines de poches.

Maintenant

On applique

ce principe aux piscines des gens dits de gauche en France, deuxième pays au monde en équipement de piscine personnelle.

On pose

3,6 millions de piscines en France

….